本文

日本紅斑熱・つつが虫病の発生状況

草むらや藪などのマダニの生息する場所に入る際は、肌を露出しない服装を心がけマダニに効果のある防虫スプレー(ディート含有)を使用しましょう。感染対策の詳細は、「感染対策」をご覧ください。

感染経路

日本紅斑熱は、病原体(リケッチア・ジャポニカ:日本紅斑熱リケッチア)をもったマダニ類に刺されることで感染します。

つつが虫病は、病原体(オリエンティア・ツツガムシ:ツツガムシ病リケッチア)をもったツツガムシ(ダニの一種)に刺されることで感染します。

マダニ類やツツガムシは、野山や畑、草むらなど野外のいろいろなところに生息していますが、それら全てが病原体をもっているわけではなく、病原体をもったダニ類に刺されることで感染します。なお、人から人への感染はありません。

|

|

|

|---|---|---|

| ヤマアラシチマダニの若虫 体の大きさ:約1mm |

ヤマアラシチマダニの成虫♂ 体の大きさ:約3mm |

ヤマアラシチマダニの成虫♀ 体の大きさ:約3~3.5mm(♂より♀の方が大きい) |

愛媛県の発生状況 2025年11月12日現在

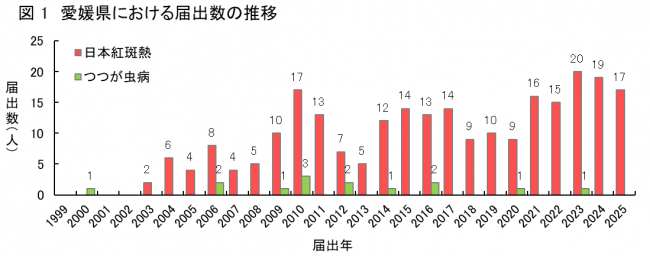

日本紅斑熱およびつつが虫病届出数の年推移(図1)

日本紅斑熱の届出が、第44週(10月27日から11月2日)、第45週(11月3日から11月9日)に各1例ありました。患者は西条保健所管内在住の70歳代男性、今治保健所管内在住の60歳代女性でした。

図1は、日本紅斑熱およびつつが虫病の愛媛県における届出数の年推移です。

日本紅斑熱はこれまでに249例の届出があり、そのうち死亡例は2019年2例、2021年1例、2023年2例の計5例でした。

2003年に1例目の届出があり、2008年までは年間5例前後で推移していましたが、2009年から急増しました。その後2011年から2013年にかけ減少したものの、2014年には再び増加に転じ、以降は増減を繰り返しています。

2023年には調査開始以降最多となる20例の届出があり、2024年の届出数は19例と過去2番目に多い状況でした。2025年は現在まで17例の届出がありました。

つつが虫病は、これまでに14例の届出がありました。2000年に1例、2006年に2例と少数例の届出に留まっていましたが、2009年12月から2010年4月までに続けて4例の届出がありました。その後、2012年に2例、2014年に1例、2016年に2例の届出がありました。2017年から2019年にかけて患者の報告はありませんでしたが、2020年、2023年に各1例の報告がありました。

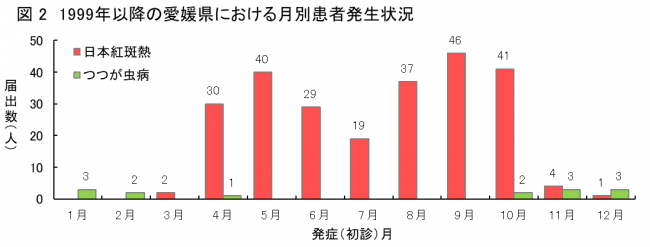

月別患者発生状況(図2)

図2は、届出患者(1999年以降、日本紅斑熱249例、つつが虫病14例)の発症月別の推移です。

愛媛県では、日本紅斑熱のほとんどの届出患者がマダニ類の活動時期である4月から10月に発症または病院を受診していますが、12~3月の冬季にも患者の届出があります。

つつが虫病は、11月から2月の冬季を中心に発生しています。ツツガムシはふ化後の幼虫期に刺咬するため、ふ化の時期(10月から12月)に患者が多くなると考えられています。

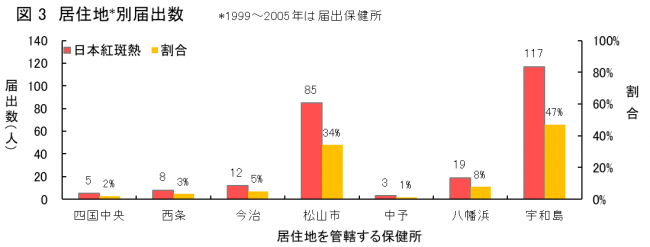

県内居住地別届出数(図3)

図3は、患者の居住地を管轄する保健所別の届出状況です(1999~2005年は届出保健所による集計)。

日本紅斑熱は249例のうち、宇和島保健所が117例(47.0%)、松山市保健所が85例(34.1%)、八幡浜保健所が19例(7.6%)、今治保健所が12例(4.8%)、西条保健所が8例(3.2%)、四国中央保健所が5例(2.0%)、中予保健所が3例(1.2%)となっています。

つつが虫病は14例のうち、松山市保健所が7例(50%)、今治保健所が4例(28.6%)、四国中央保健所が2例(14.3%)、西条保健所が1例(7.1%)となっています。

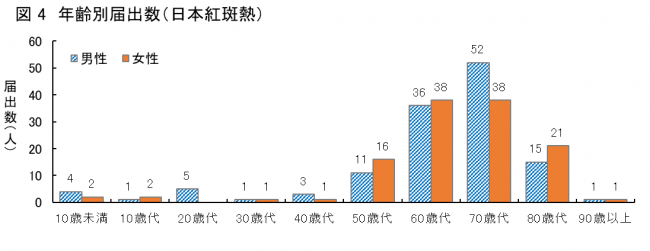

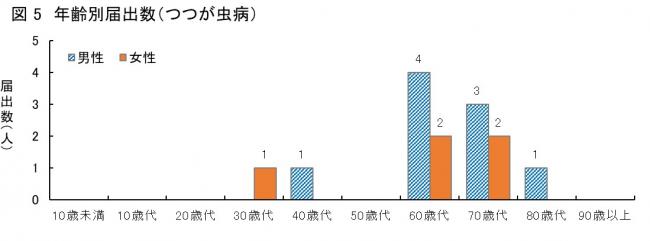

年齢別届出数(図4、図5)

図4は日本紅斑熱の届出を、図5はつつがむし病の届出を患者の年代別に集計した結果です。

いずれの疾患も50歳代以上の患者が多く、日本紅斑熱では92.0%(229人)、つつがむし病では85.7%(12人)を占めています。

症状

高熱・発しん・刺し口の3つの症状が特徴です!

日本紅斑熱とつつが虫病の症状はよく似ています。

日本紅斑熱は、マダニ類に刺された後、2~8日位、つつが虫病は、ツツガムシに刺された後、10~14日位で発症します。

高熱(38~40度)や倦怠感、頭痛、悪寒を伴い、米粒大から小豆大の赤い発しんが現れますが、かゆみや痛みを感じないのが特徴です。ダニ類が刺した痕(刺し口)がみられます。この刺し口は、毛髪などで確認できない場合もありますが、診断をする上で重要な決め手となります。

日本紅斑熱の発しんと刺し口(市立宇和島病院 薬師寺直喜先生 提供)

(画像をクリックすると拡大写真が見られます)

治療

テトラサイクリン系抗生物質の投与が有効です!

予後は比較的良好ですが、治療が遅れると重症化し経過も長くなりますので、早期に適切な治療を受けることが重要です。野外で活動した後、2~14日たって、疑わしい症状がみられる場合はすぐに医療機関を受診してください。また受診の際は、発症前に野山などに立ち入ったこと(感染の可能性があること)を申し出てください。

感染対策

ダニに刺されないよう注意しましょう!

野山や畑、草むらなど、ダニ類の生息場所に出かけるときには、次のことに気をつけましょう。

- 長袖・長ズボンまたは登山用のスパッツを着用しましょう。

- サンダルなどの肌が見える靴は避けましょう。

- 帽子、手袋や軍手を着用し、首にタオルを巻くなど、肌の露出を抑えましょう。

- マダニが付いても見えやすい明るい色(白色はダニが好むため注意)や、マダニが付きにくいつるつるした素材の服がお勧めです。

- DEET(ディート)という成分を含んだ虫よけ剤はダニに効果的です。

- 屋外活動後は、すぐ入浴し、わきの下、足の付け根、手首、ひざの裏、胸の下、頭などマダニに咬まれていないか確認してください。

ペットもマダニ対策を心がけましょう。

- 飼い犬等の散歩後はブラッシングして、マダニがついていないか確認しましょう。

- 犬小屋等は日頃から清潔にしましょう。

- 獣医さんと相談のうえ、マダニ駆除剤を適切に使用するようにしましょう。

ダニ類は皮ふに深く刺していて、入浴だけでは取れないことがあります。ダニ類に刺された場合は、無理に引き抜こうとせず、医療機関(皮膚科等)で処置してもらいましょう。

すぐに医療機関に行けない場合は、ワセリン除去法も有効です。

- たっぷりのワセリンで、刺咬部をダニごと被覆する。

- 30分間放置する。

- ガーゼや布で拭き取る。ダニが窒息して簡単に取れます。

(参考)県内のマダニ類の分布状況と日本紅斑熱リケッチアの保有状況(2004年から2006年)

2004年から2006年にかけて、県内のマダニ類の分布状況と日本紅斑熱リケッチアの保有状況を調査した結果、マダニ類のなかでも、ヤマアラシチマダニ、キチマダニから日本紅斑熱リケッチアの遺伝子が検出されています。

|

マダニ種類 |

検査数 |

日本紅斑熱リケッチア保有数(%) |

|---|---|---|

|

ヤマアラシチマダニ |

291件 |

35件(12.0%) |

|

キチマダニ |

192件 |

1件(0.5%) |

|

タカサゴチマダニ |

55件 |

0 |

|

フタトゲチマダニ |

30件 |

0 |

|

タカサゴキララマダニ |

24件 |

0 |

|

アカコッコマダニ |

17件 |

0 |

|

その他(3種) |

7件 |

0 |

愛媛県内のヤマアラシチマダニからの日本紅斑熱リケッチアの遺伝子の検出状況をみると、患者発生地区である、中予、南予のヤマアラシチマダニから日本紅斑熱リケッチアの遺伝子が検出されました(検出率:松山市20.6%、宇和島市10.3%、愛南町9.1%)。

また図には示していませんが、松山市のキチマダニから日本紅斑熱リケッチアの遺伝子が検出されています(検出率:0.5%)。

患者の発生していない東予地区のダニからは検出されていません。

愛媛県におけるヤマアラシチマダニからの日本紅斑熱リケッチア検出状況