本文

建築物の耐震化への支援について

- 建築物の耐震化への支援について

- 支援を受けるための注意事項

- 耐震診断への支援について【※平成27年度をもって終了】

- 補強設計への支援について

- 耐震改修への支援について

- 国補助事業に係る申請書類についてNew

- 市町補助事業窓口について

- その他の支援制度について

建築物の耐震改修の促進に関する法律について

- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について

- 耐震診断の義務付け及び結果の公表について

- 耐震改修の計画の認定について

- 区分所有建築物における認定について

- 耐震性に係る表示制度について

- 耐震改修の努力義務について

- 所管行政庁について(法律に関する問い合わせ窓口)

- 建築関係団体による相談窓口について

- Q&A

- その他

その他

えひめの建築・住宅内に掲載している耐震関係の情報について

建築物の耐震化への支援について【※耐震診断への支援は、平成27年度をもって終了しました。】

国が耐震診断の実施を義務付ける建築物(要緊急安全確認大規模建築物)に対して、国、県及び市町では、耐震化への支援策として、次の補助制度を実施しています。

対象となる建築物が所在する市町へ、補助制度の有無や補助事業の要件を必ずお問い合わせの上、十分に情報収集してからご対応ください。

なお、医療機関、私立学校、保育所等については、下記とは別に補助制度が設けられている場合があります。(詳細[PDFファイル/86KB])New

支援を受けるための注意事項

所管行政庁への事前照会について

下記制度の支援を受けるためには、補助の要件である耐震診断義務化建築物であることを確定する必要があります。

あらかじめ、所管行政庁に耐震診断義務化建築物であることの確認を受けてください。

耐震診断義務化対象建築物であることの確認書[Excelファイル/22KB]

耐震診断義務化対象建築物であることの確認書[PDFファイル/210KB]

確認書へ添付が必要となる図書の例

下記のものは例を示すのものであり、確認先となる所管行政庁により異なる場合がありますので、事前に所管行政庁へご確認ください。

- 付近見取り図

- 配置図(対象となる建築物を色付け等で分かるようにしたもの)

- 各階平面図

- 現況写真

- 建築時期が確認できるもの(建築確認済証、工事完了検査済証等)

- 建築物の所有者が確認できるもの(登記簿謄本等)

補助金額の算定の基礎となる床面積について

補助金額の算定は、1棟とみなされる建築物の床面積により算出します。例えば、1棟が6,000平方メートルの建築物で、構造上4,000平方メートルの旧耐震基準の部分と2,000平方メートルの旧耐震基準の部分に分かれている場合、対象となる床面積を6,000平方メートルとして補助金額を算定します。(構造体ごとの床面積で算出した金額の合算ではありませんのでご注意ください。)

補助対象事業に係る契約の時期について

事業着手は、耐震診断等の契約をもって事業着手とみなします。補助事業に係る契約については、補助金の交付決定日以降後に行ってください。交付決定日より前に契約をしたものについては、指令前着手とみなされ、補助の対象となりません。

他の補助金との併用について

文部科学省の学校耐震化や厚生労働省の病院耐震化等の補助制度がありますが、これらの制度と本補助制度を併用して同一の建築物の同一の改修工事に補助金を二重に得ることはできません。また、本補助制度以外の国や地方公共団体等の補助(負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けている場合には、本補助制度の対象とはなりません。ただし、耐震診断と耐震改修工事のそれぞれに別の補助金をあてることは可能です。

消費税の取扱いについて

事業に係る消費税相当額が、仕入税額控除の対象となる場合には、当該消費税相当額は補助経費の対象とはなりませんのでご注意ください。交付申請時において、本事業に係る消費税相当額が仕入税額控除の対象となることが明らかな場合は、補助対象事業費から消費税相当分を除いた額で補助申請額を算出してください。また、交付申請時に明らかでない場合は、本事業に係る消費税相当額について、補助対象事業費に含めて補助申請額を算出することができますが、その場合は、当該消費税相当額について仕入税額控除を行わないようにしてください。

消費税仕入控除を行うにもかかわらず、これに係る消費税分を除外せずに補助金を受領した場合には補助金の返還が生じますので注意してください。

耐震診断への支援について【※耐震診断への支援は、平成27年度をもって終了しました。】

県では、耐震診断の補助事業を実施する市町に対して補助を行うことで、各市町による補助事業を支援しています。

補助事業主体

耐震診断に対して、市町による補助事業と、国による補助事業の2つの補助事業にて支援します。このため、申請等に係る窓口は、市町の補助事業窓口に一本化していますが、補助金を受けるために作成する書類は2種類必要となりますのでご了承ください。また、補助金のお支払いも、市町と国の2か所からお支払します。(国の補助金の一部及び県の補助金は、市町を経由してお支払いします。)

補助対象の要件

補助対象となる建築物については、耐震診断が義務付けられた建築物であり、かつ、次の要件を満足する必要があります。

- 耐震判定委員会等の第三者機関により、耐震診断の結果について評価を受けるもの。

- 建築基準法令に違反していないもの。(耐震関係規定以外の建築基準法令の違反がある場合は、違反是正が行われることが確実であると認められるものを含む。)

補助対象となる経費

補助金の交付の対象となる経費の範囲は、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年1月25日国土交通省告示第184号別添」に基づき実施する耐震診断に要する費用です。

- 現地調査費(図面照合調査、コンクリート強度調査、鉄筋腐食度調査等)

- 地盤調査や建築物に附属する擁壁の耐震診断に係る費用

- 構造計算書、構造図面復元等に要する費用

- 耐震判定委員会等の第三者機関による評価に要する費用

耐震診断(1次診断)の扱い

改正耐震改修促進法の運用において、1次診断についてはIs値が0.8以上の場合に耐震性があるものとして扱って差し支えないが、0.8未満の場合は2次診断の実施を求めることとされました。これを踏まえ、補助事業の運用としては、原則として2次診断までの補助金交付申請を求めることとします。(原則「1次+2次」又は「2次」での申請。これらに「3次」を加えことも可。「1次のみ」は個別の事情を踏まえ、別途判断します。)

なお、1次診断でIs値が0.8以上の結果が出たことにより、2次診断を実施しない場合は、減額の変更交付申請等により対応する予定です。

補助金額

補助金の上限額は、次の区分により算出した金額の合計です。

なお、構造図面の復元や耐震判定委員会等の第三者機関による評価を行う場合は、154万円を限度として補助金額を加算します。

- 面積1,000平方メートル以内の部分は2,060円/平方メートル

- 面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1,540円/平方メートル

- 面積2,000平方メートルを超える部分は1,030円/平方メートル

|

国 50% |

県 25% |

市町 25% |

国の補助分50%のうち、16.67%(6分の1)については、国から直接お支払いします。残りの33.33%(3分の1)は、県の25%と合わせて市町を経由してお支払します。

補助金額の計算例

個々の事情により、補助金額が下記の計算例とは異なる場合がありますので、実際の補助金額については、必ず窓口にて確認をしてください。

- 例1.耐震診断を実施する建築物の床面積が1,700平方メートルの場合(幼稚園・保育園の場合)で、実際に耐震診断に要する費用が3,300,000円、うち第三者機関による評価費用が300,000円の場合

補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×700平方メートル+300,000円】

=【2,060,000円+1,078,000円+300,000円】

=3,438,000円

実際に耐震診断に要する費用が3,300,000円(<3,438,000円)であることから、

補助金額=3,300,000円×100%

=3,300,000円

- 例2.耐震診断を実施する建築物の床面積が5,000平方メートルの場合で、実際に耐震診断に要する費用が6,000,000円、うち、第三者機関による評価費用が600,000円の場合

補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×1,000平方メートル+1,030円×3,000平方メートル+600,000円】

=【2,060,000円+1,540,000円+3,090,000円+600,000円】

=7,290,000円

実際に耐震診断に要した費用が6,000,000円(<7,290,000円)であることから、

補助金額=6,000,000円×100%

=6,000,000円

- 例3.耐震診断を実施する建築物の床面積が7,000平方メートルの場合で、実際に耐震診断に要する費用が10,000,000円、うち第三者機関による評価費用が1,000,000円の場合

補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×1,000平方メートル+1,030円×5,000平方メートル+1,000,000円】

=【2,060,000円+1,540,000円+5,150,000円+1,000,000円】

=9,750,000円

実際に耐震診断に要した費用が10,000,000円(>9,750,000円)であることから、

補助金額=9,750,000円×100%

=9,750,000円

- 例4.耐震診断を実施する建築物の床面積が7,000平方メートルの場合で、実際に耐震診断に要する費用が11,000,000円、うち第三者機関による評価費用が1,000,000円、図面の復元費用が1,000,000円の場合

補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×1,000平方メートル+1,030円×5,000平方メートル+1,540,000円】

=【2,060,000円+1,540,000円+5,150,000円+1,540,000円】

=10,290,000円

実際に耐震診断に要した費用が11,000,000円(>10,290,000円)であることから

補助金額=10,290,000円×100%

=10,290,000円

手続きの流れ

耐震診断の補助の手続きの流れ

補強設計への支援について

県では、補強設計の補助事業を実施する市町に対して補助を行うことで、各市町による補助事業を支援しています。

補助事業主体

補強設計に対して、耐震診断と同様に、市町による補助事業と、国による補助事業の2つの補助事業にて支援します。このため、申請等に係る窓口は、市町の補助事業窓口に一本化していますが、補助金を受けるために作成する書類は2種類必要となりますのでご了承ください。また、補助金のお支払いも、市町と国の2か所からお支払します。(国の補助金の一部及び県の補助金は、市町を経由してお支払いします。)

補助事業の要件

補助対象となる建築物については、耐震診断が義務付けられた建築物であり、かつ、次の要件を満足する必要があります。

- 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

- 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となるもの

- 耐震判定委員会等の第三者機関により、耐震改修の結果地震に対して安全な構造となるものとして認められたもの(建替え設計にあっては建築基準法に適合する計画)

- 建築基準法令に違反していないもの。(耐震関係規定以外の建築基準法令の違反がある場合は、違反是正が行われることが確実であると認められるものを含む。)

補助対象となる経費

補助金の交付の対象となる経費の範囲は、対象建築物の補強設計に要する費用です。

- 調査設計計画費

- 基本設計費

- 実施設計費

- 耐震判委員会等の第三者機関による安全性の確認に要する費用

補助対象とならない経費

- 耐震診断、耐震改修に係る経費(当該費用は別途申請してください。)

- 広告費

- 補償費(移転費、仮住居借り上げ費等)

- 附帯事務費

補助金額

補助金の上限額は、次の区分により算出した金額の合計に補助率6分の5を乗じた額です。

- 面積1,000平方メートル以内の部分は2,060円/平方メートル

- 面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1,540円/平方メートル

- 面積2,000平方メートルを超える部分は1,030円/平方メートル

|

国 50% |

県 16.67% |

市町 16.67% |

事業者 16.67% |

国の補助分50%のうち、16.67%(6分の1)については、国から直接お支払いします。残りの33.33%(3分の1)は、県の16.67%と合わせて市町を経由してお支払します。

補助金額の計算例

個々の事情により、補助金額が下記の計算例とは異なる場合がありますので、実際の補助金額については、必ず窓口にて確認をしてください。

- 例1.補強設計を実施する建築物の床面積が1,700平方メートルの場合で、実際に補強設計に要した費用が3,800,000円の場合

補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×700平方メートル】

=3,138,000円

実際に補強設計に要する費用が3,800,000円(>3,138,000円)であることから

補助金額=3,138,000円×83.33%

=2,615,000円

- 例2.補強設計を実施する建築物の床面積が5,000平方メートル、補強設計と合わせて改修設計(リフォーム設計)を実施し、要した費用の総額が12,000,000円の場合で、補強設計と改修設計の費用の内訳が明確な場合(内訳:耐震補強設計費7,500,000円、改修設計費4,500,000円)

補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×1,000平方メートル+1,030円×3,000平方メートル】

=【2,060,000円+1,540,000円+3,090,000円】

=6,690,000円

実際に補強設計に要した費用が7,500,000円(>6,690,000円)であることから

補助金額=6,690,000円×83.33%

=5,575,000円

- 例3.補強設計を実施する建築物の床面積が8,000平方メートルで、補強設計と合わせて改修設計(リフォーム設計)を実施し、要した費用の総額が20,000,000円の場合で、補強設計と改修設計の費用の内訳を明確に分けることが難しい場合(設計段階における概算工事費内訳:耐震改修工事費280,000,000円、改修工事費120,000,000円)

補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×1,000平方メートル+1,030円×6,000平方メートル】

=【2,060,000円+1,540,000円+6,180,000円】

=9,780,000円

補強設計相当額=【20,000,000×(280,000,000円/(280,000,000円+120,000,000))】

=【20,000,000円×0.7】

=14,000,000

補強設計相当額が14,000,000円(>9,780,000円)であることから

補助金額=9,780,000×83.33%

=8,150,000円

- 例4.耐震性のない従前の建築物の床面積が6,000平方メートルで、その部分を床面積が7,000平方メートルのものに建替える場合で、その建替えの設計費が35,000,000円、建替えの概算工事費が600,000,000円の場合

補助対象限度額=【2,060円×1,000平方メートル+1,540円×1,000平方メートル+1,030円×4,000平方メートル】

=【2,060,000円+1,540,000円+4,120,000円】

=7,720,000千円

補強設計相当額=【35,000,000円×(48,700円×6,000平方メートル/600,000,000円)】

=【35,000,000円×0.487】

=17,045,000円

補強設計相当額が17,045,000円(>7,720,000千円)であることから

補助金額=7,720,000円×83.33%

=6,433,000円

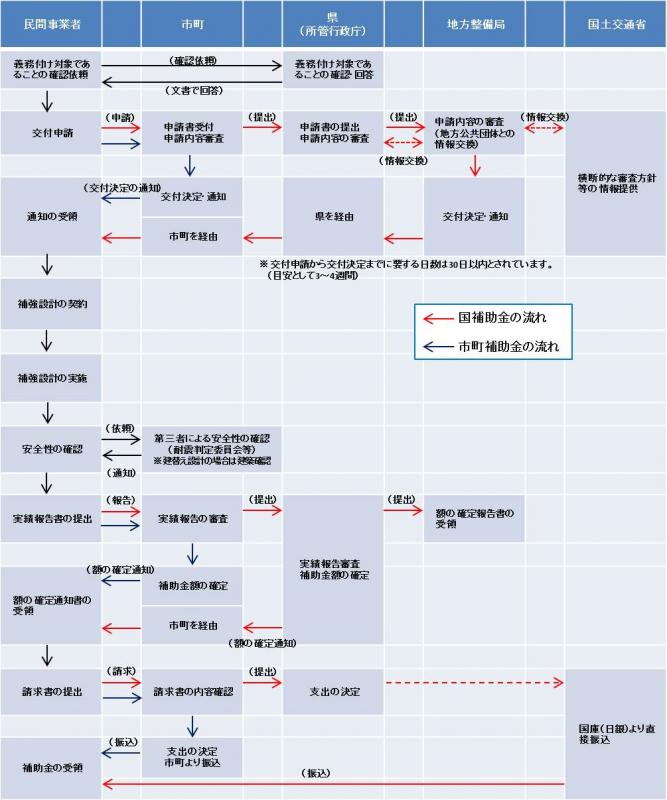

手続きの流れ

補強設計の補助の手続きの流れ

耐震改修への支援について

県では、耐震改修の補助事業を実施する市町に対して補助を行うことで、各市町による補助事業を支援しています。

補助事業主体

耐震改修に対して、耐震診断、補強設計と同様に、市町による補助事業と、国による補助事業の2つの補助事業にて支援します。このため、申請等に係る窓口は、市町の補助事業窓口に一本化していますが、補助金を受けるために作成する書類は2種類必要となりますのでご了承ください。また、補助金のお支払も、市町と国の2か所からお支払します。(国の補助金の一部及び県の補助金は、市町を経由してお支払します。)

補助対象の要件

補助対象となる建築物については、耐震診断が義務付けられた建築物であり、かつ、次の要件を満足する必要があります。

- 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

- 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となるもの

- 耐震判定委員会等の第三者機関により、耐震改修の結果地震に対して安全な構造となるものとして認められたもの

- 建築基準法令に違反していないもの。(耐震関係規定以外の建築基準法令の違反がある場合は、違反是正が行われることが確実であると認められるものを含む。)

補助対象となる経費

補助金の交付の対象となる経費の範囲は、対象建築物の耐震改修工事に要する費用です。耐震改修に代わって敷地内で建替工事を行う場合についても補助の対象となります。その場合、建替工事費用と除却工事費用が対象となりますが、補助金の額は耐震改修費用相当(従前建築物の延べ面積に48,700円/平方メートルをかけた額)に補助率をかけたものとなります。

- 建設工事費

既存建築物の耐震性能を向上させるために要する費用

耐震性能の向上に寄与する工事等に起因して発生する工事に要する費用

間接工事費(共通仮設費、現場管理費)、諸経費等

- 工事監理費

修繕改修工事など補助対象外の改修工事を同時に行う場合は、耐震改修工事に係る部分のみが補助の対象となります。なお、明確に分けることのできない費用につきましては、それぞれの工事費率で按分することができます。

補助対象とならない経費

- 耐震診断、耐震補強設計に係る経費(当該費用は別途申請してください。)

- 耐震判定委員会等の第三者機関による安全性の確認に要する費用(当該費用は別途申請してください。)

- 広告費

- 補償費(移転費、仮住居借り上げ費等)

- 仮設建築物建設費

- 附帯事務費

補助金額

補助金の上限額は、耐震改修に要する費用(48,700円/平方メートルを限度とします。)に補助率44.8%を乗じた額です。

松山市内のホテル・旅館の用途の建築物については、市と災害協定を締結した場合に、補助率が55.7%に拡充されます。(国33.3%、県5.75%、松山市16.7%、事業者44.3%)

|

国 33.3% |

県 5.75% |

市町 5.75% |

事業者 55.2% |

国の補助分33.3%のうち、21.8%については、国から直接お支払いします。残りの11.5%は、県の5.75%と合わせて市町を経由してお支払します。

補助金額の計算例

個々の事情により、補助金額が下記の計算例とは異なる場合がありますので、実際の補助金額については、必ず窓口にて確認をしてください。

補助対象の耐震改修に要した費用が【】内の計算結果による金額よりも低い場合は、【】内の計算結果を実際に要した費用に置きかえてください。

- 例1.耐震改修を実施する部分の床面積が1,700平方メートルの場合(幼稚園・保育園の場合)

補助金額=【48,700円×1,700平方メートル】×44.8%

=【82,790,000円】×44.8%

=37,089,000円

- 例2.耐震改修を実施する部分の床面積が5,000平方メートルの場合

補助金額=【48,700円×5,000平方メートル】×44.8%

=【243,500,000円】×44.8%

=109,088,000円

- 例3.耐震改修を実施する部分の床面積が5,000平方メートルで、耐震改修と合わせて改修(リフォーム)を実施し、その費用の総額が400,000,000円の場合(内訳:耐震改修工事費280,000,000円、改修工事費120,000,000円)

補助対象限度額=【48,700円×5,000平方メートル】

=243,500,000円

耐震改修に要する費用が280,000,000円(>243,500,000円)であることから

補助金額=243,500,000円×44.8%

=109,088,000円

- 例4.耐震性のない従前の建築物の床面積が6,000平方メートルで、その部分を床面積が4,000平方メートルのものに建替える場合

補助金額=【48,700円×6,000平方メートル)】×44.8%

=【292,200,000円】×44..8%

=130,905,000円

- 例5.複数の構造で構成されるひとつの耐震性のない建築物(床面積が6,000平方メートル)を、床面積が4,000平方メートルのものに建替える場合

補助金額=【48,700円×6,000平方メートル)】×44.8%

=【292,200,000円】×44.8%

=130,905,000円

- 例6.A・B複数の構造で構成されるひとつの耐震性のない建築物(A部分の床面積が4,000平方メートル、B部分の床面積が2,000平方メートル)を、Aの部分は耐震改修を行い、Bの部分は改築する場合

補助金額=【48,700円×(4,000平方メートル+2,000平方メートル)】×44.8%

=【292,200,000円】×44.8%

=130,905,000円

- 例7.A・B複数の構造で構成されるひとつの耐震性のない建築物(A部分の床面積が4,000平方メートル、B部分の床面積が2,000平方メートル)を、Aの部分は耐震改修を行い、Bの部分は解体する場合

補助金額=【48,700円×4,000平方メートル】×44.8%

=【194,800,000円】×44.8%

=87,270,000円(解体費用は補助対象外)

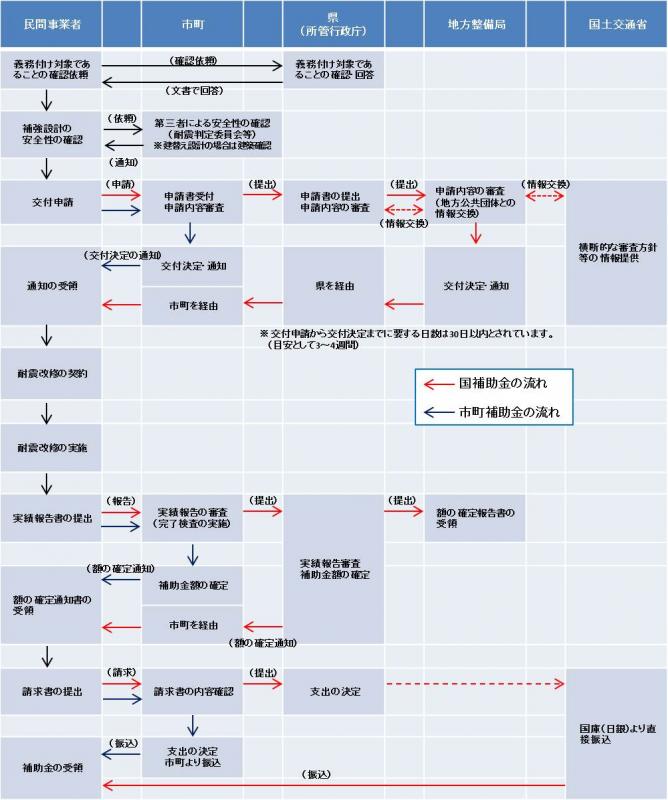

手続きの流れ

耐震改修の補助の手続きの流れ

国補助事業に係る申請書類について

下記の国補助事業用の書類のほか、市町補助事業用の書類が必要となります。市町補助事業用の書類については、直接、補助事業を実施する市町窓口にご確認ください。

1.補助金の交付申請関係(共通)

- (様式2)補助金交付申請書、(様式第3)交付申請額の算出方法及び事業費の配分、(様式4)補助事業費財源表[Excelファイル/499KB]

- (様式1)耐震診断の義務付け対象であることの確認書[Excelファイル/22KB](所管行政庁の確認がされたもの)の写し

- 補助対象建築物の登記事項証明書(所有者の住所・氏名等を証明できる書類)

- 付近見取図

- 配置図

- 面積表(附則第3条の対象となる用途部分の床面積が確認できるもの)

- 各階平面図

- 断面図(階数が分かるものに限る。)

- 外観写真(対象建築物の全体が分かるもので、2枚以上とする。)

耐震診断の場合(共通書類に追加するもの)

- 耐震診断費用の見積書の写し(補助金交付申請額の積算内訳が分かるものに限る。)

- 区分所有又は共有の補助対象建築物にあっては、耐震診断実施について所有者間で承認されていることが分かる総会議事録、同意書等

補強設計の場合(共通書類に追加するもの)

- 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたことが確認できる書類

- 補強設計費用の見積書の写し(補助金交付申請額の積算内訳が分かるものに限る。)

- 区分所有又は共有の補助対象建築物にあっては、補強設計実施について所有者間で承認されていることが分かる総会議事録、同意書等

耐震改修の場合(共通書類に追加するもの)

- 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたことが確認できる書類

- 耐震改修又は建替えの結果、地震に対して安全な構造となることが確認できる書類及び図書

- 耐震改修計画の判定等の内容を証する書類の写し又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証の写し

- 耐震改修費用又は建替え費用の見積書の写し(補助金交付申請額の積算内訳が分かるものに限る。)

- 区分所有又は共有の補助対象建築物にあっては、耐震改修又は建替えの実施について所有者間で承認されていることが分かる総会議事録、同意書等

2.申請の取下げ関係

- (様式第14)補助金交付決定取消申請書[Wordファイル/30KB]

- 補助金確定通知書又は補助金交付決定変更通知書

3.事業内容の変更関係

- (様式7)補助金交付決定変更申請書[Wordファイル/41KB]

- 補助金確定通知書(交付決定金額等が記載されたもの)の写し

- その他、交付申請時より変更のある書類

4.完了予定期日の変更関係

申請書に記載した予定期日までに完了しない場合に提出してください。

5.完了実績報告関係(共通)

事業(支払)完了後1ヶ月以内又は翌年4月10日のうち早い期日までに提出してください。

報告書に添付されている書類の写しについては、原本確認をさせていただきますので、報告書の提出の際には、関係する書類の原本をお持ちください。また、窓口にて、事業実施内容に関するヒアリングをさせていただきます。

- (様式21-1)完了実績報告書[Wordファイル/22KB]

- (様式21-2~8)完了実績報告書[Excelファイル/48KB]※様式21-9は不要

- (様式21-10)完了実績報告書[Wordファイル/19KB]

- (参考様式1)対象建築物の事業実施報告書[Excelファイル/53KB]

- 請負契約書の写し

- 社内検査に関する調書の写し

- 補助金確定通知書又は補助金交付決定変更通知書の写し

- 領収書の写し

- 請求書[Excelファイル/87KB]

耐震診断の場合(共通書類に追加するもの)

- (参考様式2)耐震診断結果報告書[Excelファイル/47KB]

- 耐震診断書の写し

- 耐震診断結果の判定等の内容を証する書類の写し

補強設計の場合(共通書類に追加するもの)

- (参考様式3)補強設計結果報告書[Excelファイル/46KB]

- 補強設計の設計書の写し

- 耐震改修計画の判定等の内容を証する書類の写し又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認に要する書類

耐震改修の場合(共通書類に追加するもの)

- (参考様式4)建築士による適合確認書[Excelファイル/215KB]又は建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

- 物件の写真(地震に対して安全な構造であることが確認できる工事写真等)

6.年度の終了実績報告関係(繰越をした場合に必要となる書類)

4月10日までに提出してください。

7.残存物件の継続使用承認申請関係

市町補助事業窓口について

補助制度の有無や補助事業の要件等については、下記窓口へお問い合わせください。

| 地方公共団体 | 担当課 | 受付時間 | 電話 | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 松山市 | 建築指導課 | 8時30分~17時00分 | 089-948-6509 |

HP<外部リンク> |

|

| 今治市 | 建築住宅課 | 8時30分~17時15分 | 0898-36-1566 | ||

| 宇和島市 | 建築住宅課 | 8時30分~17時15分 | 0895-49-7028 | ||

| 八幡浜市 | 建設課 | 8時30分~17時15分 | 0894-22-3111 | ||

|

新居浜市 |

建築指導課 | 8時30分~17時15分 | 0897-65-1273 | ||

| 西条市 | 建築審査課 | 8時30分~17時15分 | 0897-52-1554 | ||

| 大洲市 | 都市整備課 | 8時30分~17時15分 | 0893-24-2111 | ||

| 伊予市 | 都市整備課 | 8時30分~17時15分 | 089-982-1111 | ||

| 四国中央市 | 建築住宅課 | 8時30分~17時15分 | 0896-28-6183 | ||

| 西予市 | 建設課 | 8時30分~17時15分 | 0894-62-6410 | ||

| 東温市 | 都市整備課 | 8時30分~17時15分 | 089-964-4412 | ||

| 上島町 | 建設課 | 8時30分~17時15分 | 0897-77-2500 | ||

| 久万高原町 | 建設課 | 8時30分~17時15分 | 0892-21-1111 | ||

| 松前町 | まちづくり課 | 8時30分~17時15分 | 089-985-4124 | ||

| 砥部町 | 建設課 | 8時30分~17時15分 | 089-962-6010 | ||

| 内子町 | 建設デザイン課 | 8時30分~17時15分 | 0893-44-2111 | ||

| 伊方町 | 建設課 | 8時30分~17時00分 | 0894-38-2656 | ||

| 松野町 | 建設環境課 | 8時30分~17時30分 | 0895-42-1111 | ||

| 鬼北町 | 建設課 | 8時30分~17時15分 | 0895-45-1111 | ||

| 愛南町 | 建設課 | 8時30分~17時15分 | 0895-72-7313 | ||

その他の支援制度

国による直接補助について

要緊急安全確認大規模建築物であって、上記地方補助を受けることができない場合に、国が直接実施する補助のみを受けることが可能な場合があります。

詳細については、下記の国補助事業窓口にお問い合わせください。

耐震対策緊急促進事業実施支施設

Fax・メールでのお問い合わせの際は、氏名・法人名・連絡先等を明記の上、下記の連絡先までお送りください。

〒103-0027

東京都中央区日本橋1-2-5栄太郎ビル7階

電話03-6214-5838/ファックス03-6214-5798

E-Mail:info@taishin-shien.jp

HP:http://www.taishin-shien.jp/<外部リンク>

受付:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)9時30分~17時00分

国による税制措置について

既存住宅に係る耐震改修促進税制

住宅税制に関するお知らせ(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

【所得税】

個人が、既存住宅の耐震改修をした場合、改修費用と当該改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(250万円を上限)の10%を所得税額から控除。

※住宅ローン減税制度との併用可

【固定資産税】

既存住宅の耐震改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額(120平方メートル相当部分まで)を平成27年までの1年間、2分の1に減額。なお、特に重要な避難路として自治体が指定する道路(耐震改修法の改正により新たに措置)の沿道にある住宅の耐震改修は2年間、2分の1に減額。

既存建築物の耐震改修投資促進のための特例措置(法人税・所得税・固定資産税)

耐震診断が義務付けられる建築物については、国による平成26年度税制改正において、次の特例措置が講じられています。

平成26年度税制改正(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

【法人税・所得税】

耐震診断が義務付けられる建築物について、平成27年3月31日までに耐震診断結果の報告を行った者が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までに耐震改修により取得等をする場合は、その取得価額の25%の特別償却をすることができる。

【固定資産税】

耐震診断が義務付けられる建築物で、耐震診断結果が報告されたものについて、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に政府の補助を受けて耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分から2年度分の固定資産税については、固定資産税額の2分の1に相当する額を減額する(ただし、改修工事費の2.5%を限度とする。)

日本政策金融公庫による融資について

日本政策金融公庫において、国民生活事業の生活衛生貸付として、生活衛生関係営業を営む中小企業・個人等を対象に、店舗の耐震診断や(BCPに基づく)耐震改修等の防火安全の確保ならびにアスベストの除去等のために必要な資金について、特別な融資が設けられています。なお、旅館・ホテル業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下が対象です。

防災・環境対策資金(株式会社日本政策金融公庫ホームページ)<外部リンク>

住宅金融支援機構による融資について

個人向け

融資限度額:1,000万円(住宅部分の工事費の80%が上限)

金利:償還期間10年以内1.425%、11年以上20年以内1.62%(平成25年10月1日現在)

リフォーム融資(住宅金融支援機構ホームページ)<外部リンク>

マンション管理組合向け

融資限度額:原則として150万円/戸(共用部分の工事費の80%が上限)

金利:原則として償還期間10年以内1.15%(平成25年10月1日現在)

マンション共用部分リフォーム融資(住宅金融支援機構ホームページ)<外部リンク>

関連リンク

- 国土交通省(住宅・建築物の耐震化について)<外部リンク>

- 国土交通省(建築物の耐震改修の促進に関する法律改正概要)<外部リンク>

- 耐震対策緊急促進事業実施支援室<外部リンク>

- 一般財団法人日本建築防災協会<外部リンク>

- 耐震改修支援センター<外部リンク>

- 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会<外部リンク>

- 一般社団法人愛媛県建築士事務所協会<外部リンク>

- 株式会社日本政策金融公庫<外部リンク>

- 住宅金融支援機構<外部リンク>