本文

被災宅地危険度判定制度

被災宅地危険度判定制度の目的

大地震等により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、「被災宅地危険度判定士」が被災した宅地の危険度を判定することにより、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、住民に周知することで、二次災害の防止及び軽減、住民の安全の確保を図ります。

県の役割

県は、県内の市町等との調整を行うとともに、国土交通省や他の都道府県等と連携しながら、被災した市町の支援を行います。

市町の役割

被災した市町は、宅地被害に関する情報を収集し、必要に応じて判定士に協力要請を行い、被災宅地の危険度判定を実施します。

被災宅地危険度判定士の役割

被災した市町又は県の要請により、被災宅地の危険度判定を行います。

「愛媛県被災宅地危険度判定協議会」が実施する養成講習会を受講した者を県が判定士として登録します。現在、県下で約1500名の判定士が登録されています。

注意:登録後は5年ごとに更新が必要です。

更新を希望する宅地判定士は、登録証有効期間中に講習会を受講する必要があります。

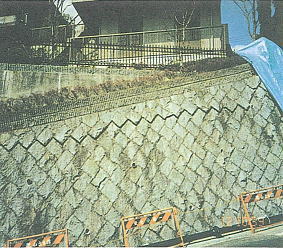

判定活動

判定作業は、2~3人が1組になって、所定のマニュアルに基づいて、被災宅地の危険度を客観的に判断します。

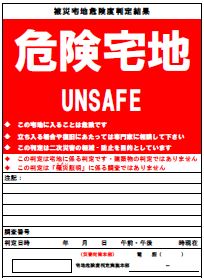

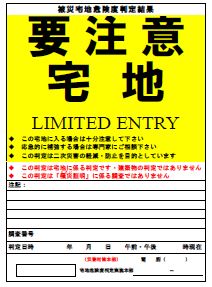

判定結果は、次の3種類の判定ステッカーにより現地に表示されます。

危険宅地

- この宅地に入ることは危険です

- 立ち入る場合は専門家に相談して下さい

要注意宅地

- この宅地に入る場合は十分注意してください

- 応急的に補強する場合は専門家にご相談下さい

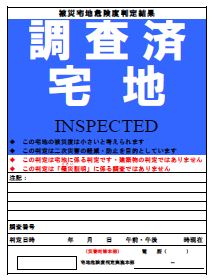

調査済宅地

- この宅地の被災程度は小さいと考えられます

令和7年度愛媛県被災宅地危険度判定士養成講習会

今年度の講習会は終了しました。

御参加いただいた皆様、ありがとうございました。

(令和7年度講習会資料)

(令和7年度実施状況)

令和7年度開催日時・会場

- 令和7年9月2日(火曜日)13時30分から16時30分・西予市宇和文化会館2階中ホール(西予市宇和町卯之町3丁目444)

- 令和7年9月3日(水曜日)13時30分から16時30分・愛媛県水産会館6階大会議室(松山市二番町4丁目6-2)

- 令和7年9月4日(木曜日)13時30分から16時30分・愛媛県総合科学博物館2階第1研修室(新居浜市大生院2133-2)

※行政職員受講者(更新登録の方)については、会場参集ではなく、Webを活用した受講としました。

内容

- 被災宅地危険度判定制度について

- 被災宅地危険度判定技術について

- 被災宅地危険度判定士の活動状況について

受講者数

- 南予会場:27人

- 中予会場:40人

- 東予会場:36人

- その他:行政職員(更新登録の方)についてはWebを活用した受講とし、会場人数を絞り込んで実施しました。

令和7年度愛媛県被災宅地危険度判定実地訓練

判定技術の向上を図るため、講義及び被災模型を利用した模擬判定訓練を実施します。

申込期限・お申込み方法

開催日時・会場

- 東予会場:令和7年12月8日(月曜日)13時30分-16時00分 愛媛県東予地方局 6階中会議室(西条市喜多川7-1)

- 南予会場:令和7年12月11日(木曜日)13時30分-16時00分 愛媛県南予地方局 7階中会議室(宇和島市天神町7-1)

- 中予会場:令和7年12月12日(金曜日)13時30分-16時00分 愛媛県中予地方局 7階大会議室(松山市北持田町132)

内容

- 講義:被災宅地危険度判定技術について 等

- 実地:被災模型を用いた判定訓練 等

対象者

- 県内で被災宅地危険度判定士として登録されている者

当日資料

- 当日資料を開催日の1週間前後を目途に、こちらに掲載します。開催日までに資料を印刷またはタブレット等にダウンロードいただき、当日会場でご覧いただけるようご準備をお願いします。

(以下は、令和6年度実施状況)

令和6年度愛媛県被災宅地危険度判定調整員養成講習会

被災宅地危険度判定活動の現地拠点(実施本部)において、本部と判定士との橋渡し的役割を担い、被災状況に即した判定実施計画の策定や、判定活動業務の統括等を担う人材の養成を図るため、行政職員を対象に講習会を開催しました。

日時

- 令和6年12月20日(金曜日)13時30分から15時00分 愛媛県水産会館 5階研修室(松山市二番町4丁目6-2)

対象者

- 県内の被災宅地危険度判定士のうち、行政職員で実地訓練参加済の者(県職員、市町職員 合計約30人)

内容

- 被災宅地危険度判定制度の概要と判定調整員の役割等について

愛媛県被災宅地危険度判定協議会

被災宅地危険度判定制度をより円滑に運用するためには、被災した市町だけでなく、地方公共団体の枠組みを超えた広域的な支援体制の整備や必要な宅地判定士の確保・育成が必要となります。

愛媛県では平成16年2月19日に、県と市町で組織する「愛媛県被災宅地危険度判定協議会」を設立し、県と市町が協力して、地域防災に取り組むこととしました。

今後は、南海トラフ地震等の大規模な災害に備え、迅速に対応できる体制の確立を目指すことにしています。

愛媛県被災宅地危険度判定協議会の所管事務

- 被災宅地危険度判定の実施に関すること

- 被災宅地危険度判定に使用する資機材の備蓄に関すること

- 被災宅地危険度判定士の養成及び登録等(協議会主催による講習会を年1回開催)

- 調査、研究及び情報収集に関すること

- 地域住民への周知に関すること等

被災宅地危険度判定制度要網等

- 愛媛県被災宅地危険度判定協議会規約[PDFファイル/16KB]

- 愛媛県被災宅地危険度判定実施要綱 [PDFファイル/116KB]

- 愛媛県被災宅地危険度判定士登録要綱 [PDFファイル/156KB]

- 様式第1号[PDFファイル/75KB]

- 様式第2号[PDFファイル/48KB]

- 様式第3号[PDFファイル/59KB]

- 様式第4号[PDFファイル/93KB]

- 様式第5号[PDFファイル/112KB]

- 様式第6号[PDFファイル/48KB]

- 様式第7号[PDFファイル/91KB]

- 様式第8号[PDFファイル/89KB]

- 資格要件[PDFファイル/55KB]

- 被災宅地危険度判定連絡協議会(全国協議会のページ)<外部リンク>