本文

インターネット上の人権侵害をなくしましょう

インターネットやSNS等の会員制サービスの普及に伴い、情報発信の利便性が飛躍的に向上するとともに、利用者間で簡単にコミュニケーションを行うことが可能になりました。その一方で、匿名による誹謗中傷、プライバシー情報の無断発信、ネットいじめなど、人権にかかわる問題が深刻化しています。

本ページでは、インターネットを利用する際の注意点や人権侵害などの被害に遭った際の相談窓口、愛媛県の取組みなどを紹介しています。

人権意識をもって、ネットと上手に付き合いましょう

インターネットは、とても便利なメディアである一方、その匿名性、情報発信の容易さを悪用し、誹謗中傷したり、他人のプライバシーを暴露したりした場合、あっという間に様々なところに拡散する可能性があります。さらに、一旦拡散してしまうと、完全に削除することが困難になってしまいます。

法務省の公表資料においても、令和5年に新規に救済手続を開始した人権侵犯事件8,962件のうち、インターネット上の情報に関する人権侵犯事件については、1,824件と依然高水準で推移しています。

〈インターネットを悪用した行為の例〉

差別表現、誹謗中傷、プライバシーの暴露、個人情報の無断掲載、著作権侵害、児童ポルノ・リベンジポルノ、ネットいじめなど一人一人が、ルールとモラルを守ってインターネット上の情報と上手に付き合い、お互いの人権を尊重した行動をとりましょう。

法務省ホームページ「インターネット上の人権侵害」に関するページ<外部リンク>

(人権啓発ポスター・チラシ)

「STOP!ネット中傷・ネット差別」啓発ポスター[PDFファイル/297KB]

「STOP!ネット中傷・ネット差別」啓発チラシ[PDFファイル/335KB](関係の相談窓口を紹介しています。)

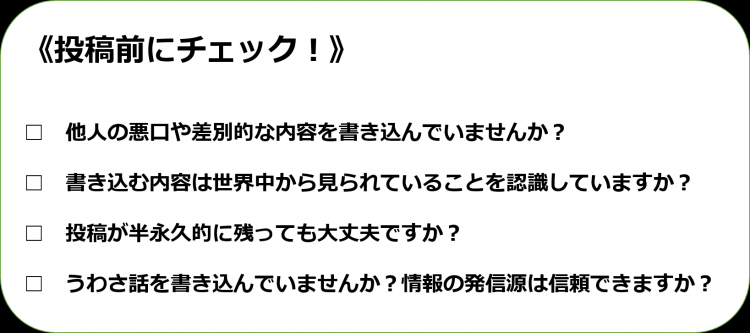

発信・投稿する内容に責任を持つことが大切

一人一人が、インターネット上で情報発信する内容に責任を持つことが大切です。自身の投稿に問題がないか、事前にチェックしてみましょう。

インターネット上の誹謗中傷の被害者に発信者の情報が開示されることもあります。また、SNS等ネット上の誹謗中傷の発信者は、慰謝料・損害賠償金を請求される場合や、名誉棄損罪・侮辱罪に問われる場合もあります。

SNSの利用に関する人権啓発冊子について

県では、子どもたちがインターネット、特にSNSを使用する際の保護者の心構えや人権侵害につながらない情報発信のための基礎知識、相談窓口等を周知する啓発冊子「親子で考えてみよう!SNSとの上手なつきあい方」を作成しました。

冊子のPDFデータは自由にご活用いただけますので、研修等に是非ご利用ください。

(人権啓発冊子)

親子で考えてみよう!SNSとの上手なつきあい方[PDFファイル/1.0MB]

インターネット上の人権侵害に関する情報、相談窓口等

弁護士無料相談窓口(ネット中傷関係)の開設(愛媛県)

SNS等インターネット上での誹謗中傷などでお悩みの方に、愛媛県では「弁護士による無料相談窓口」を新たに開設します。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

弁護士無料相談窓口を開設します!~ネット上の誹謗中傷等でお悩みの方へ~

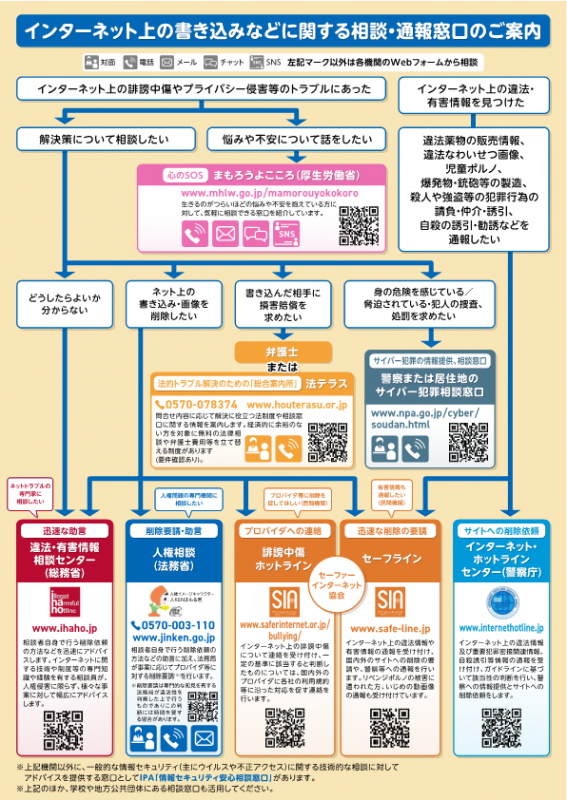

その他の相談窓口等

インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口をご案内します。次の案内図をご覧いただき、ご自身の希望に沿った相談窓口をご利用ください。(案内図出典:法務省ホームページ)

そのほか、人権相談は、次の相談窓口でも受け付けています。

(電子メールでお問い合わせの際は、タイトルに「人権相談」と記入してください。)

愛媛県人権啓発センター

- 電話089-941-8037(平日8時30分~17時15分)

- メールjinkentaisaku@pref.ehime.lg.jp

ネット中傷をめぐる法改正の動向等について

侮辱罪の厳罰化(令和4年7月7日施行)

インターネット上での誹謗中傷が特に社会問題になっていることを契機として、誹謗中傷全般に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの国民の意識が高まっていることから、侮辱罪(刑法第231条)の法定刑の引上げが行われました。

「30日未満の拘留又は1万円未満の科料」に、「1年以下の懲役・禁錮又は30万円以下の罰金」が追加され、厳罰化。

事実を示さなくても、公然と人を侮辱した者が対象となります。抽象的な誹謗中傷も対象となります。

法務省:侮辱罪の法定刑の引上げ_Q&A<外部リンク>

プロバイダ制限責任法の改正(令和4年10月1日施行)

法が改正されたことにより、SNS等で誹謗中傷した者の情報開示の裁判手続がより簡易になるよう新たな裁判手続が始まりました。新しい手続では、対面の審査が必須でなくなること等により、情報開示までの期間の短縮が見込まれます。また、これまでの制度では、発信者の情報開示を請求するためには、SNS事業者とインターネット接続事業者に対して、別々に裁判を行う必要がありましたが、これからは、一体の手続で済ませることも可能になります。

(例)裁判所への手続回数:2回→1回に半減、裁判所での手続期間:約1年間→数ヶ月~半年に短縮

SNSなどで誹謗中傷を受けてお困りの方へ(総務省チラシ)[PDFファイル/1.06MB]

総務省:インターネット上の違法・有害情報に関する対応<外部リンク>

そのほか、総務省では、インターネットや携帯電話等の電気通信サービスを消費者が安心して利用できるための取組を進めています。

総務省:電気通信消費者情報コーナー<外部リンク>

SNS等ネット中傷対策事業

SNS等インターネット上では、新型コロナウイルス感染症に関するものをはじめとした様々な差別や偏見、誹謗中傷が後を絶たず、その防止・解消や、被害を受けた方の救済支援が喫緊の課題となっています。このため、県では、市町や関係機関における人権侵害の対応力の強化、対策の充実を図るため、令和3年度から「SNS等ネット中傷対策事業」に取り組んでいます。

インターネットモニタリングの実施

インターネット上の人権侵害の実態把握、不適切な書き込みや動画の削除と抑止を図るため、モニタリングを令和3年7月から実施しています。モニタリングにより確認された悪質な書き込み等については、内容に応じ、サイト事業者に削除依頼を行うほか、地方法務局に対して、サイト事業者に対する削除要請を行うよう依頼しています。

令和6年度の主な取組み

弁護士無料相談窓口(ネット中傷関係)を開設

SNS等インターネット上での誹謗中傷などでお悩みの方に、6年度から「弁護士無料相談窓口」を新たに開設しています。

弁護士無料相談窓口を開設します!~ネット上の誹謗中傷等でお悩みの方へ~

ネット中傷対策講演会を開催

インターネット上の誹謗中傷に関し、最近の動向や令和7年に施行される「情報流通プラットフォーム対処法」について、一般県民や関係者等の理解を深めるため、有識者による「ネット中傷対策講演会」を開催しました。

- 開催日時・方法

- 令和7年2月19日(水曜日)13時30分~15時30分

- オンライン開催

- 参加対象者

一般県民、市町職員(人権担当課以外を含む)、市町教育委員会職員、教員、隣保館職員、人権団体会員、大学教職員等、その他(県、国、警察、人権団体) - 内容

- 講演

- 講師:(株)情報文化総合研究所 代表取締役 佐藤佳弘

- 演題:「インターネットによる人権侵害~情報流通プラットフォーム対処法の実効性~」

- 質疑応答

- 講演

令和5年度の主な取組み

インターネットモニタリング講座を開催

インターネット上の不適切書き込み等の削除、抑止に向け、市町・地域におけるモニタリングの取組みを支援・促進するため、専門家をお招きして、モニタリングを担う人材養成を図るための講座を開催しました。

- 開催日時・方法(同内容で2回開催)

- 第1回令和6年2月6日(火曜日)13時30分~16時00分

- 第2回令和6年2月19日(月曜日)13時30分~16時00分

- オンライン開催

- 参加対象者

市町職員(人権担当課以外を含む)、市町教育委員会職員、教員、隣保館職員、人権団体会員、大学教職員等、その他(県、国、警察、人権団体) - 内容

- 講演

- 講師:(公社)尼崎人権啓発協会 三澤 雅俊

- 演題:「尼崎市インターネットモニタリング事業の概要と効率的なモニタリングの方法について」

- 質疑応答

- 講演

令和4年度の主な取組み

インターネットモニタリング講座を開催

インターネット上の不適切書き込み等の削除、抑止に向け、市町・地域におけるモニタリングの取組みを支援・促進するため、専門家をお招きして、モニタリングを担う人材養成を図るための講座を開催しました。

- 開催日時・方法(同内容で2回開催)

- 第1回令和4年11月15日(火曜日)13時30分~16時00分

- 第2回令和4年11月28日(月曜日)13時30分~16時00分

- オンライン開催

- 参加対象者

市町職員(人権担当課以外を含む)、市町教育委員会職員、教員、隣保館職員、その他(県、国、警察、人権団体) - 内容

- 講演

- 講師:(公財)反差別・人権研究所みえ 中村 尚生 調査・研究員

- 演題1:「インターネット・SNS上で発生する差別的事象について」

- 演題2:「モニタリングにおける削除・違反報告について」

- 質疑応答

- その他

- 講演

県から、市町のモニタリング実施状況を説明

令和3年度の主な取組み

担当者ネットワーク会議を開催

SNS等による人権侵害に係る県及び市町の対応力を強化するため、関係機関の担当者によるネットワーク会議及び研修をWeb開催し、関係知識の習得、各機関の連携促進を図りました。

第1回会議

- 開催日時・方法

- 令和3年6月2日(水曜日)13時30分~16時30分

- オンライン開催

- 参加機関

県(人権対策課、県民生活課、各地方局総務県民課、義務教育課、高校教育課、人権教育課)、市町(人権施策主管課・室)、国(松山地方法務局人権擁護課、四国総合通信局電気通信事業課)、県警察本部(サイバー犯罪対策課)、人権団体(愛媛県人権対策協議会、愛媛県隣保館連絡協議会) - 内容

- 講演

- 講師:(一社)山口県人権啓発センター事務局長 川口泰司 氏

- 演題:「SNS誹謗中傷/ネット差別 現状と今後の課題」

- 質疑応答

- 協議

- 事業概要及び対応マニュアル骨子(案)の説明《人権対策課》

- 国及び警察本部における対応概要の説明《松山地方法務局、四国総合通信局、警察本部》

- 各市町の対応状況に関する情報交換

- 意見交換、質疑応答

- 講演

第2回会議

- 開催日時・方法

- 令和4年2月7日(月曜日)13時30分~15時15分

- オンライン開催

- 参加機関

県(人権対策課、県民生活課、各地方局総務県民課、義務教育課、高校教育課、人権教育課)、市町(人権施策主管課・室)、国(松山地方法務局人権擁護課、四国総合通信局電気通信事業課)、県警察本部(サイバー犯罪対策課)、人権団体(愛媛県人権対策協議会、愛媛県隣保館連絡協議会) - 内容

- 報告「ネットモニタリングの実施について」(モニタリング事業者から報告)

- 対応マニュアル案の説明及び質疑応答

- 関係機関からの情報提供(松山地方法務局、四国総合通信局、県警本部)

- 各市町における対応状況

- その他