本文

有害生物に関すること

有害生物について

ビルや家屋内など、私たちの生活環境で発生するねずみやゴキブリ、ハエ、蚊、ダニ、ノミなどは、不快感を与えるだけではなく、病原微生物を媒介したり、皮膚炎やアレルギーの原因となることがあります。

また、本来は山林などの野外で繁殖・生息している種類の中にも、照明に誘引されたり、越冬やその他さまざまな理由により、人の生活環境に入り込んでしまうことで、被害を起こす場合があります。

| 有害生物をみつけたときは | ||||||||||||

| 駆除に関すること | ||||||||||||

| ペストコントロール協会とは | ||||||||||||

|

有害生物をみつけたときは

害虫等の種類がわかれば、どこが発生源なのか、どのように駆除すればよいのかのヒントになります。

さらに、発生源が特定できれば、効果的な駆除につながります。

害虫等自体を確認できる時は、特徴を記録し、可能であれば写真などを撮影しておきましょう。

また、多くいた場所や被害にあった場所がわかれば記録しておきましょう。

ただし、ドクガやハチなど、近づくと危険な種類もいるので、無理な接近・捕獲や撮影は禁物です。

駆除に関すること

薬剤を使用する場合は、その害虫等に適した薬剤を使用量、使用方法に注意して使ってください。

薬剤の誤った使い方や過度の使用は、健康や環境に影響を与える可能性があります。

薬剤を購入した薬局の薬剤師など、専門家に相談しましょう。

また、事故予防のため、薬剤の保管や処理等には十分に気をつけてください。

なお、愛媛県では、個人の土地や建物に発生した有害生物に関して以下ような補助は行っておりません。

- 害虫等の駆除

- できた巣の撤去

- 駆除業者の紹介、斡旋

- 駆除や撤去費用の助成

自分で駆除が困難な場合は、専門の駆除業者に相談してください。

ペストコントロール協会とは

ペストコントロール協会とは、ねずみ、衛生害虫の防除業者の任意の団体です。

ねずみ並びに衛生害虫、有害動物の駆除及び伝染病関係の殺菌消毒、防菌防微の技術の向上、知識の普及を図るとともに、上記業務に携わる業者の健全な発展を図り、関係行政機関の施策に協力し、広く住民の環境衛生を防疫に協力することを目的としています。

全国47都道府県それぞれに地区協会が設置されており、各協会では地元住民や企業等からの各種相談に応ずる「害虫相談所」が設けられており、電話などによる相談受付を行っています。

詳しくは協会HPをご覧ください。

公益社団法人日本ペストコントロール協会<外部リンク>

愛媛県ペストコントロール協会<外部リンク>

有害生物の例

ねずみ(家ネズミ)

ねずみの餌になるものの管理、巣の位置、出入りしてくる侵入口等を確認し、捕獲器、粘着トラップ、殺鼠剤(クマリン等)により防除します。

|

ドブネズミ |

約200~250mm |

耳が小さく、尾は体長以下。主に土中に枯草や布きれを集めて巣をつくる。 |

|

クマネズミ |

約170~200mm |

耳が大きく、尾は体長以上。主に建物の壁裏、物陰等にビニールや紙を集めて巣をつくる。 |

|

ハツカネズミ |

約50~60mm |

耳が丸く大きく、尾は体長とほぼ同じ。調度・積み荷の隙間等、他のねずみが入れないところに巣をつくる。 |

ゴキブリ

夜行性で、暖かくて暗い場所を好みます。また、雑食性であらゆるものを餌とします。

食品や生ごみは、ふた付きの容器で管理し、こまめに清掃・整理整頓を行って、ゴキブリが住みにくい環境をつくりましょう。駆除には、捕獲器、ほう酸ダンゴ、燻煙等の方法があります。

| 種類 | 成体の体長 | 特徴 |

|---|---|---|

| チャバネゴキブリ | 約10~13mm | 黄褐色。飲食店・ビルなどに発生しやすい。 |

| クロゴキブリ | 約25~30mm | 黒褐色。一般家庭に多くみられる。 |

| ワモンゴキブリ | 約28~44mm | 茶褐色。一般家庭に多くみられる。 |

ハエ

発生場所(生ごみや汚泥など)を探し、清掃やゴミ等の処分を定期的に行いましょう。

また、窓や隙間に網戸を取り付けるなどして、外部からの侵入を防止しましょう。

| 種類 | 成体の体長 | 特徴 |

|---|---|---|

| イエバエ・クロバエ・ニクバエ | 約6~14mm | ごみ、堆肥、糞便等に発生しやすい。イエバエはO-157媒介の可能性が問題となっている。 |

| ノミバエ | 約2~3mm | 生ごみなどの腐敗した動植物質や排水管・浴槽下の汚泥から発生しやすい。 |

| ショウジョウバエ | 約2~5mm |

腐敗した果物、味噌など発酵した腐植物から発生しやすい。 |

蚊

血性の蚊は、刺された後のかゆみによる不快感だけでなく、日本脳炎やデング熱など、重篤な感染症を媒介します。

幼虫(ボウフラ)の発生源とならないよう、使わなくなった植木鉢やタイヤは片付け、成虫の潜伏場所になる雑草の草刈りなどを定期的に行いましょう。

| 種類 | 成体の体長 | 特徴 |

|---|---|---|

| アカイエカ | 約5.5mm | 灰褐色から赤褐色。下水溝、雨水ます、防火用水槽など汚れた水域から発生。夜行性。 |

| チカイエカ | 約5.5mm | 灰褐色から赤褐色。ビルの下水槽など、都市部で発生しやすい。冬にも活動がみられる。 |

| ヒトスジシマカ | 約4.5mm | 黒地に白の縞模様。空き缶や古タイヤなどの溜まった雨水からも発生。昼行性。 |

| チョウバエ | 約3~5mm | 灰褐色、体表に毛が密生。名前にハエが付いているが蚊に近縁。吸血はしない。排水管や下水の汚泥から発生しやすい。 |

ノミ

畳やじゅうたんの隙間を掃除機でこまめに清掃するとともに、飼い犬や猫が寄生されないように気をつけてあげましょう。

| 種類 | 成体の体長 | 特徴 |

|---|---|---|

| ネコノミ・イヌノミ | 約1.0~3.0mm | 犬や猫に寄生していたものが、畳やじゅうたんで繁殖し、吸血する。 |

ダニ

非常に小さいため肉眼でみることが難しく、完全に駆除することは困難ですが、大量発生させないことが重要です。

高温多湿の環境を好むので、換気を十分に行い、布団やぬいぐるみなどにも掃除機をかけるようにしましょう。ま

た、開封後の食品はなるべく早く使い切るようにし、使いきれずに残った場合も、密封容器に入れて冷蔵庫で保存するようにしましょう。

屋内で発生・増殖するダニとは異なりますが、マダニやツツガムシなど屋外に生息するダニの中には重篤な感染症を媒介するものがいます。農作業やレジャーで草むらや藪などに入る際は、肌をできるだけ出さないようにして、咬まれないよう十分注意して下さい。

| 種類 | 成体の体長 | 特徴 |

|---|---|---|

| ヒョウヒダニ | 約0.3~0.4m m | ほこりや人のフケ・垢などを餌とし、カーペットや布団などで増殖。死骸や糞などがアレルギーの原因となる。 |

| コナダニ | 約0.3~0.4mm | 梅雨時、秋口に増殖。小麦粉などの食品内でも増殖し、その食品を食べた人がアレルギーを起こすことがある。 |

| ツメダニ | 約0.3~1.0mm | コナダニ等を餌とするため、餌となるダニが増える梅雨や秋口に増殖。刺咬症の原因となる。 |

| イエダニ | 約0.6~1.0mm | ねずみに寄生。宿主のねずみが死んだ場合や巣で大発生したときに、人に移動して吸血することがある。 |

| トリサシダニ・スズメサシダニ・ワクモ | 約0.5~1.0mm | 鳥に寄生。換気口内の鳥の巣などから住居内に入り、人を吸血することがある。 |

シラミ

シーツや枕カバーを交換し、普段からタオルやくしなどは自分専用のものを使用しましょう。

目の細かいくしやフェントリンシャンプー、熱処理などで駆除ができます。

清潔かどうかに関係なく、誰でもシラミに寄生される可能性があります。「不潔」などの偏見は、差別やいじめにつながるだけでなく、感染を拡大させます。

正しい知識を持って、適切に対応してください。

| 種類 | 成体の体長 | 特徴 |

|---|---|---|

| アタマジラミ | 約2~4mm | 頭髪に寄生する。学校や幼稚園等で集団発生することがある。 |

| コロモジラミ | 約2~4mm | 衣類などの繊維に卵を産み付け、吸血する時に皮膚に移動する。 |

| ケジラミ | 約1~2mm | カニに似た形態。陰毛、眉毛、まつ毛などに寄生する。 |

トコジラミ

名前に「シラミ」がついてますが、カメムシの仲間です。

翅がないため飛びませんが、非常に素早く動き、繁殖力も強いので、被害の拡大を防ぐために早急な対処が必要です。

ただし、くん煙剤の使用により他の部屋に逃げ込んで被害が拡大したり、ピレスロイド系殺虫剤が効かないものがいるので、駆除には注意が必要です。

自分での駆除が困難な場合は、専門の業者に早めに相談しましょう。

| 種類 | 成体の体長 | 特徴 |

|---|---|---|

| トコジラミ(ナンキンムシ) | 約4.5~5.0mm | 褐色、円盤状。昼間は柱や 壁・ソファーの縫い目など狭く暗い場所に潜伏し、夜間に吸血する。潜伏場所周辺に小さく黒い糞(血糞)がみられる。 |

カメムシ

農作物や果実を食べる農業害虫として問題になりますが、越冬のため晩秋や初春に集団で移動し、建物内に入り込んで、分泌する臭いなどから不快感を与えます。

窓サッシの隙間などから侵入するため、隙間を埋めるとともに、網戸や窓枠等に忌避剤をスプレーすることで侵入防止に効果があります。

| 種類 | 成体の体長 | 特徴 |

|---|---|---|

| クサギカメムシ | 約14~18mm | 暗褐色に黄褐色の斑紋。山間部で被害が多い。 |

| マルカメムシ | 約5.0~5.5mm | 光沢のある暗褐色ないし黄褐色で、黒色の点があり、円形。都市郊外で被害が多い。 |

ドクガ

照明に誘引され、成虫が建物内に入りこむことがあります。

部屋に入ってきたときに、無理に追いかけたり殺虫剤をかけると、暴れて毒針毛を飛散させます。濡らした新聞紙などでそっと覆って除去し、取り除いた場所もよくふき取りましょう。

毒針毛が皮膚に刺さると激しいかゆみや炎症が起こります。

また、毒針毛は目に見えないほど微細なため、気づかずこすったり掻いたりすると患部が広がってしまいます。

こすらずに流水で洗い流し、症状が激しいときは、医療機関を受診してください。

また、幼虫やサナギ等にも毒針毛があり、風で毛を飛ばすので、庭木の手入れや外に洗濯物を干すときにも、注意が必要です。

| 種類 | 体長 | 特徴 |

|---|---|---|

| ドクガ | (終齢幼虫)約40mm(成虫)約15mm(翅長)約30~40mm | 年1回(6~8月)発生。黄褐色。幼虫の食草はイバラ科、ブナ科など多種にわたる。 |

| チャドクガ | (終齢幼虫)約25mm(成虫)約10mm(翅長)20~30mm | 年2回(7~8月、9~10月)発生。黄褐色、黒褐色。幼虫の食草はツバキ科の植物のみ。 |

ハチ

ハチは、本来、害虫を捕まえたり、花粉を媒介したりと、人の生活や自然界のバランスを保つうえで有益な働きをしています。吸血性の蚊やダニとは異なり、好んで人を刺すわけではありませんが、巣などを守る防衛本能が強いので、私たちの生活環境に巣を作ってしまった時などに、人に危害を加えてしまうことがあります。

ハチに刺されると、アレルギーなどによるショック症状により命を落とすこともあるので、巣の撤去はなるべく専門業者に依頼してください。

特に、スズメバチは攻撃性が非常に強いため危険です。

| 種類 | 体長 | 特徴 |

|---|---|---|

| スズメバチ | 約17~40mm | 直線的に素早く飛行する。出入口が1つの縞模様の外皮で囲まれた球型から卵型の巣を作る。 |

| アシナガバチ | 約14~26mm | 後脚をたらしてゆっくりと飛行する。巣は六角形の育房室が露出したお椀型。 |

スズメバチ

活動時期

スズメバチは、4月から11月頃まで活動しています。

特に、秋(8月下旬から10月頃)は、次世代の女王バチやオスを育てる時期で、働きバチの数や巣の大きさもピークを迎えるため、巣が緊張状態になり、さらに攻撃的になります。

不用意に巣に近づいたり、巣の近くで大声で騒ぐなど、刺激を与える行為はたいへん危険です。

スズメバチの攻撃行動

スズメバチの攻撃は、次の4段階に分けられます。

- 巣への接近に対する警戒

巣の出入口や表面にいるハチは、巣に近づいてきた人を注視する一方で、一部は巣を離れて周囲を飛び回ります。 - 巣への接近に対する威嚇

警戒のため巣を離れたハチが高い羽音を発して、近づいてきた人の周りをまとわりつくように飛び回ります。 - 巣への間接的刺激に対する攻撃

ハチの威嚇を無視したり、気がつかないとき、また、木の枝や軒下などの巣の場合、巣の付着している枝などに軽い振動を加えたときは、威嚇していたハチや巣内のハチが飛び出してきて、飛びかかり、毒針を刺します。 - 巣への直接的刺激に対する攻撃

巣を直接に刺激したり、巣を破壊した場合等は、巣内から多くのハチが一斉に飛び出してきて、威嚇なしにいきなり相手に飛びかかり、すぐに刺します。

キイロスズメバチ(写真提供:面河山岳博物館)

ハチがしつこく周りを飛んでいるときは、近くに巣があるかもしれません。

手で払いのけるなどの刺激を与える行動はせず、巣がないか周囲を注意深く確認しながら、静かにその場(巣の近く)から離れましょう。

また、一度刺激を受けた巣のハチは、特に攻撃的になり、他の人が近づいただけで攻撃してくることがあります。

いたずらで巣に石をなげる、棒でつつく、大声で騒ぐなどの行為は絶対にしてはいけません。

刺されてしまったら

- 落ち着いて、その場(巣の近く)から静かに離れてください。

- 刺された傷口周囲を圧迫し、毒液を絞り出すようにして流水でよく洗い流し、氷または冷水で冷やしてください。

- 患部には、虫刺され薬(抗ヒスタミン軟膏)を塗ってください。アンモニア水や尿は効果がありません。

- 気分が悪くなったり、以前にもハチに刺されたことのある場合は、できるだけ早く医療機関を受診してください。

※同時に複数個所刺された人やハチ毒にアレルギーがある人は、寒気、じんましん、おう吐などの全身症状から、呼吸困難や意識障害などのショック症状があらわれ、死に至ることもあります。

巣の撤去

スズメバチのなかでも、キイロスズメバチやコガタスズメバチは、さまざまなものを餌とし、人工的な環境への適応力も高いため、民家の軒下や庭木にしばしば巣を作ることがあります。

スズメバチの巣の寿命は1年なので、被害に遭うおそれのない場所に作られた巣であれば、そっとしておき、巣が空になる冬まで待って撤去することも可能です。

しかし、通路など、生活するうえでハチや巣を刺激する危険性がある場所に巣ができてしまった場合は、早めに対策をとりましょう。

ハチの駆除や巣の撤去は、土地や建物の所有者や管理者で責任を持って対応をしていただく必要があります。

巣の撤去作業は非常に危険を伴いますので、なるべく専門の業者に依頼してください。

なお、費用には差がある場合があります。複数の業者から見積もりを取り、申込みすることをおすすめします。

春先(4月から6月)は、女王バチが1匹で巣作りを行っており、働きバチが羽化する前なので、この時期に巣を発見できれば比較的安全で費用も安く駆除が行えます。

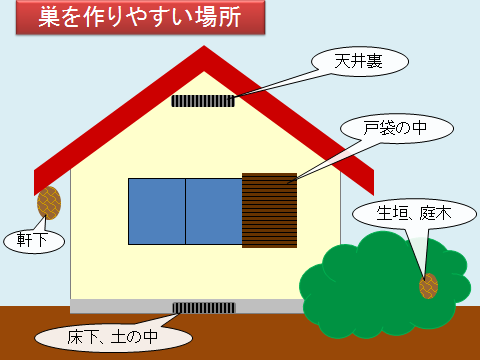

春先のうちに、家の周りや庭木をこまめに確認し、巣が作られやすい場所を点検するようにしてください。

また、ジュースの飲み残しやゴミに集まる虫を餌としてスズメバチがよってくるため、空き缶やペットボトル、ゴミを放置しないように気を付けましょう。

キイロスズメバチの巣(写真提供:面河山岳博物館)