本文

中川等における特定都市河川の取組みについて

令和7年10月1日付けで中川・猿子川を特定都市河川に指定します

特定都市河川の概要

特定都市河川とは、河川整備等による浸水被害の防止が、市街化の進展等により困難なもののうち、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事が指定する河川です。

特定都市河川に指定されることにより、流域における雨水貯留対策の強化や、水災害に対応したまちづくりとの連携等、流域一体となった浸水被害対策の推進を図ることができるようになります。

特定都市河川に指定されることにより、流域における雨水貯留対策の強化や、水災害に対応したまちづくりとの連携等、流域一体となった浸水被害対策の推進を図ることができるようになります。

「特定都市河川浸水被害対策法」とは

■特定都市河川浸水被害対策法は、都市化の進展に伴う人口及び資産の集積、集中豪雨の増加等によ

り、都市部における浸水被害が甚大となってきている一方、都市部を流れる河川の流域においては、

市街化の進展により通常の河川改修のみでは浸水被害の防止を図ることが困難となってきていること

を踏まえ、雨水貯留浸透施設の整備や雨水流出抑制の規制、開発・建築を制限するための規制等を行

い、流域一体となった浸水被害の防止のための対策を推進する法律で、平成16年に施行されたもので

す。

■しかし、平成30年7月豪雨や令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨など、近年甚大な水害が全国

各地で頻発していることに加え、今後、気候変動により更なる降雨量の増大や水害の頻発化・激甚化

が懸念されていることから、流域内の関係者が協働して治水対策に取り組む「流域治水」を強力に推

進していくため、令和3年に特定都市河川の指定要件が緩和され、都市部のみならず全国の河川に対

象が拡大しました。

り、都市部における浸水被害が甚大となってきている一方、都市部を流れる河川の流域においては、

市街化の進展により通常の河川改修のみでは浸水被害の防止を図ることが困難となってきていること

を踏まえ、雨水貯留浸透施設の整備や雨水流出抑制の規制、開発・建築を制限するための規制等を行

い、流域一体となった浸水被害の防止のための対策を推進する法律で、平成16年に施行されたもので

す。

■しかし、平成30年7月豪雨や令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨など、近年甚大な水害が全国

各地で頻発していることに加え、今後、気候変動により更なる降雨量の増大や水害の頻発化・激甚化

が懸念されていることから、流域内の関係者が協働して治水対策に取り組む「流域治水」を強力に推

進していくため、令和3年に特定都市河川の指定要件が緩和され、都市部のみならず全国の河川に対

象が拡大しました。

参考(国土交通省ホームページ)

中川・猿子川を「特定都市河川」に指定する目的

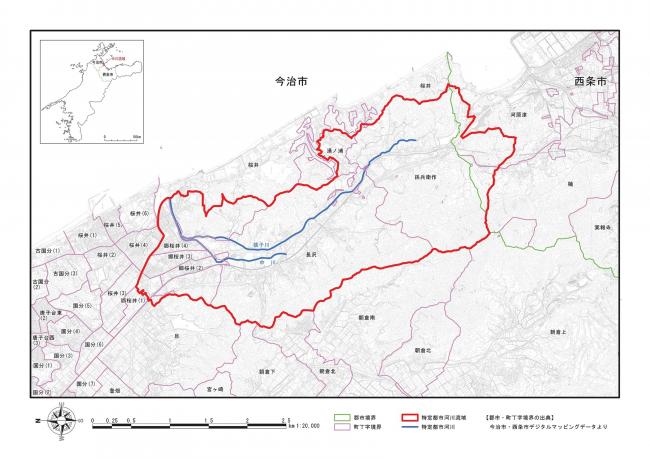

中川流域については、下流域の都市化の進展によって⽔⽥や畑地などが減少することで、流域の保⽔機能が低下していることに加え、⼭地に囲まれた低平地といった地理的要因から、洪⽔が下流市街地に集中しやすい地形状況となっています。

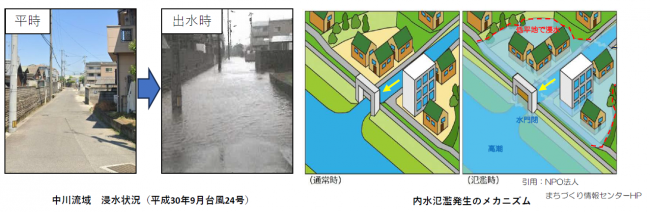

また、中川は潮位の影響を受ける感潮河川であるため、河口部に猿子川水門を設置することで高潮対策を図っていますが、潮位が高い条件(水門を閉鎖した条件)で大雨が降ると、内水や外水を含めた水災害が極めて発生しやすい状況となっています。

中川・猿子川では、周囲の土地利用等に合わせ、古くから護岸などを整備していますが、近年の気候変動の影響による降雨量の増加に伴い、平成29年9月には下流域において浸水被害が生じています。

このため、中川・猿子川を特定都市河川に指定し、県・市連携のもと、流域内の関係者が協働して治水対策に取り組む「流域治水」の考えを取り入れることで、流域全体での被害軽減対策を進めていきます。

また、中川は潮位の影響を受ける感潮河川であるため、河口部に猿子川水門を設置することで高潮対策を図っていますが、潮位が高い条件(水門を閉鎖した条件)で大雨が降ると、内水や外水を含めた水災害が極めて発生しやすい状況となっています。

中川・猿子川では、周囲の土地利用等に合わせ、古くから護岸などを整備していますが、近年の気候変動の影響による降雨量の増加に伴い、平成29年9月には下流域において浸水被害が生じています。

このため、中川・猿子川を特定都市河川に指定し、県・市連携のもと、流域内の関係者が協働して治水対策に取り組む「流域治水」の考えを取り入れることで、流域全体での被害軽減対策を進めていきます。

「特定都市河川」に指定されると?

■指定後、速やかに県や市等で組織する法定協議会を設立し、被害軽減対策を進めるための流域水害対

策計画を策定します。

■この計画に基づき、河川整備等のハード対策に加え、流出抑制対策や水害リスクを踏まえた土地利用

等のソフト対策も活用して、効果的な被害軽減対策を進めていきます。

■流出抑制対策として、特定都市河川流域内では、山林や畑地等の雨水貯留効果を維持し、河川への流

出量を抑制していきます。

※雨水の流出量を抑制するために、1000平方メートル以上の開発の際には雨水貯留浸透施設の設置が

必要になる場合があります。

策計画を策定します。

■この計画に基づき、河川整備等のハード対策に加え、流出抑制対策や水害リスクを踏まえた土地利用

等のソフト対策も活用して、効果的な被害軽減対策を進めていきます。

■流出抑制対策として、特定都市河川流域内では、山林や畑地等の雨水貯留効果を維持し、河川への流

出量を抑制していきます。

※雨水の流出量を抑制するために、1000平方メートル以上の開発の際には雨水貯留浸透施設の設置が

必要になる場合があります。

中川流域水害対策協議会の取組み

気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、中川流域において、あらゆる関係者が協働して水害を軽減させる総合的な流域対策を推進するため、県・市で組織する「中川流域水害対策協議会」を設立します。

今後、流域水害対策計画の策定に向けて協議及び連絡調整を行います。

今後、流域水害対策計画の策定に向けて協議及び連絡調整を行います。

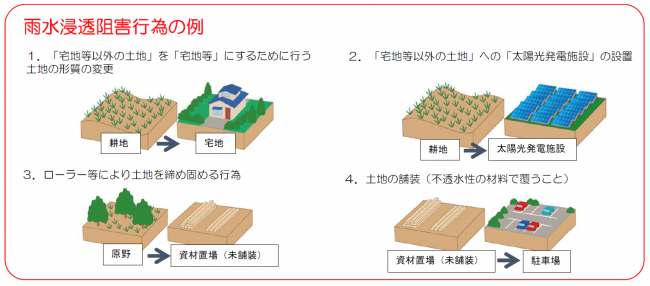

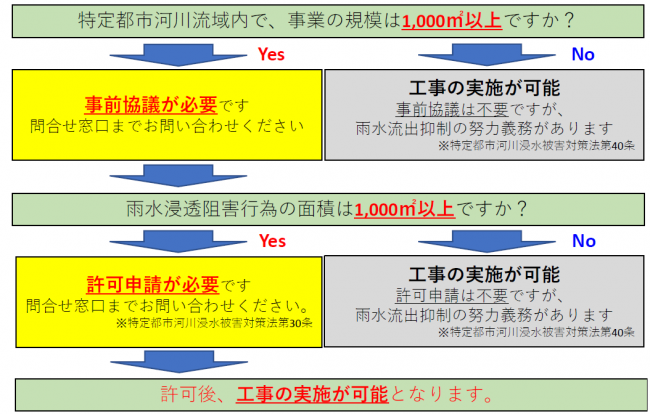

雨水浸透阻害行為について

許可が必要な雨水浸透阻害行為とは?

特定都市河川流域内では、水災害に強い地域づくりの一環として、流域内の土地の浸透力を低下させるおそれがある行為(雨水浸透阻害行為) を1000平方メートル以上の面積で行う場合、許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置) が義務付け※られます。

※特定都市河川浸水被害対策法第30条

※特定都市河川浸水被害対策法第30条

中川流域における基準降雨

中川流域における基準降雨を以下のとおり定めています。

いつまでに許可が必要?許可を受けずに雨水浸透阻害行為をしたら?

雨水浸透阻害行為に関する工事は、許可を受けるまで着手することはできません。

なお、行為の内容により異なりますが、申請の事前相談から許可の通知まで、少なくとも1ヶ月程度見込まれるため、十分に期間の余裕をもってご対応されるようお願いします。

許可を受けずに雨水浸透阻害行為をした者には、法律※により、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が設けられています。

※特定都市河川浸水被害対策法第85条

なお、行為の内容により異なりますが、申請の事前相談から許可の通知まで、少なくとも1ヶ月程度見込まれるため、十分に期間の余裕をもってご対応されるようお願いします。

許可を受けずに雨水浸透阻害行為をした者には、法律※により、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が設けられています。

※特定都市河川浸水被害対策法第85条

雨水浸透阻害行為の許可に必要な手続の流れ

雨水浸透阻害行為の対策工事として雨水貯留浸透施設を設置する場合は、まず事前相談を行い、必要に応じて許可申請を行うことになります。

問合せ窓口