本文

建築物の耐震化について

お知らせ

- 令和3年3月11日、沿道建築物の所有者へ耐震診断・耐震改修の実施について啓発を行いました。

- 平成30年11月30日、要安全確認計画記載建築物に係る耐震診断結果の公表を行いました。

- 平成28年10月31日、要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断結果の公表を行いました。

- 平成27年3月27日付けで、特に重要となる防災拠点施設について、耐震診断の実施を義務付けました。

- 平成27年3月25日、国補助事業に係る申請書類を更新しました。

- 平成27年1月9日、耐震診断を実施する技術者、国補助事業に係る申請書類を更新しました。

- 11月19日、耐震性に係る表示制度のマークの色について追記しました。耐震診断の基準、耐震診断結果の報告、耐震診断を実施する技術者、補助制度の内容を更新しました。

建築物の耐震改修の促進に関する法律について

- 沿道建築物の耐震化促進についてNEW

- 要安全確認計画記載建築物に係る耐震診断結果の公表

- 要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断結果の公表

- 建築物の耐震改修の促進に関する法律について

- 耐震診断の義務付け及び結果の公表について

- 耐震改修の計画の認定について

- 区分所有建築物における認定について

- 耐震性に係る表示制度について

- 耐震改修の努力義務について

- 所管行政庁について(法律に関する問い合わせ窓口)

- 建築関係団体による相談窓口について

- Q&A

- その他

建築物の耐震化への支援について

- 建築物の耐震化への支援について

- 支援を受けるための注意事項

- 耐震診断への支援について【※平成27年度をもって終了しました。】

- 耐震補強設計への支援について

- 耐震改修への支援について

- 国補助事業に係る申請書類について

- 市町補助事業窓口について

- その他の支援制度について

その他

えひめの建築・住宅内に掲載している耐震関係の情報について

建築物の耐震改修の促進に関する法律について

平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、今日の近代都市を襲った初めての直下型地震であり、建築物の多数の被害が生じ、6,434名余の貴重な人命が失われました。死者の8割弱が建築物の倒壊等による圧迫死や窒息死によるもので、地震に対する建築物の安全性の向上を図ることの重要性が改めて強く認識されました。

阪神・淡路大震災における建築物の被害は、特に昭和56年以前に建築された現行の耐震基準を満たさない建築物に被害が顕著にみられ、一方、それ以後に建築された新しい建築物の被害の程度は軽く、現行の耐震診断基準はおおむね妥当であると考えられています。

これらを踏まえ、現行の耐震基準に適合しない建築物の耐震改修を推進するため、平成7年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」(以下、耐震改修促進法という。)が制定されました。

また、平成18年には、地方公共団体による耐震改修促進計画の策定、特定建築物の対象拡大などを内容とする耐震改修促進法の改正が行われました。

平成25年には、建築物の耐震化をより一層強力に推進していくため、不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等に対し、耐震診断の実施を義務付けること等を内容とした耐震改修促進法の改正が行われました。

耐震改修促進法の改正概要について(国土交通省ホームページ掲載資料より)[PDFファイル/163KB]

沿道建築物の耐震化促進についてNew

愛媛県耐震改修促進計画に基づき、発災後、早急に啓開すべき路線(※)沿道の特定既存耐震不適格建築物(法第14条第1項第1号該当・愛媛県管轄内)の所有者に対し、耐震診断及び耐震改修の実施について文書啓発を行いました。

(※)防災拠点施設を結ぶ愛媛県道路啓開計画のステップ1及び2に該当する路線

耐震診断の義務付け及び結果の公表について

平成25年11月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号)」が施行され、次の建築物について、耐震診断を行い、その結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。また、報告を受けた所管行政庁は、その耐震診断結果をインターネット等で公表することとされました。

耐震診断の実施を義務付けられる建築物の用途及び規模について

対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前に着工されたもので、次のいずれかに該当するものです。

なお、対象要件(用途、階数及び床面積)については、1棟とみなされる建築物毎で判断します。(1棟の考え方については次項をご確認ください。)

国が耐震診断を義務付けるもの(要緊急安全確認大規模建築物)

(対象となる建築物の用途と規模については次の一覧表をご覧ください。耐震診断義務化建築物の要件一覧[PDFファイル/59KB])

- 不特定多数が利用する建築物のうち大規模なもの(例:病院、店舗、ホテル等)

- 避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの(例:幼稚園、小・中学校、老人ホーム等)

- 一定量以上の危険物を貯蔵又は処理する施設のうち、敷地境界から一定の距離以内のもので大規模なもの(例:工場等)危険物の量及び距離の要件(指定される危険物の種類及び量ならびに敷地境界からの距離については、所管行政庁にてご確認ください。)

上記の外、地方公共団体及び県が指定することにより、次の建築物に対して、耐震診断を行わせ、その結果を所管行政庁に報告させることができるとされましたが、現時点では耐震診断の義務付けの指定はしておりません。

地方公共団体(県又は市町)が耐震診断を義務付けるもの(要安全確認計画記載建築物)未指定

- 県又は市町が耐震改修促進計画により指定する緊急輸送道路等の避難路沿道の建築物

県が耐震診断を義務付けるもの(要安全確認計画記載建築物)平成27年3月26日指定

防災拠点施設のうち特に重要となる次の用途の建築物について、平成30年3月31日までに耐震診断を実施することを義務付けました。(要安全確認計画記載建築物一覧[PDFファイル/192KB])

- 県庁舎

- 市役所・町役場

- 市町総合支所

- 国土交通事務所

- 警察庁舎

- 消防庁舎

- 災害拠点病院

建築物の1棟の考え方について

エキスパンションジョイント等により構造上分離された建築物については、次の事例のとおり耐震診断の要否を判断します。

耐震診断を義務付けられているか不明なものについては、個別に所管行政庁へお問い合わせください。

建築物の1棟の考え方について(愛媛県の取扱い)[PDFファイル/63KB]

建築物に複数の用途がある場合の考え方について

1棟の建築物に複数の用途がある場合における、耐震診断の義務化の要否については、耐震診断が義務付けられる各用途に供する床面積をその用途における床面積の要件(5,000、3,000又は1,500平方メートル)で除し、これらの商の合計が1以上の場合には、耐震診断が義務付けられる建築物に該当します。なお、階数については、最も階数要件が厳しいものを基準として、1棟の建築物における階数で要否を判断します。

- 複数の規制対象用途に供する建築物の場合(2つの号に該当する場合)

当該建築物の用途Aに供する部分の床面積÷各号に定める用途Aの床面積+当該建築物の用途Bに供する部分の床面積÷各号に定める用途Bの床面積≧1.0 - 階数が5で、百貨店に供する部分の床面積が2,500平方メートル、映画館に供する部分の床面積が1,000平方メートルの場合

(百貨店部分)2,500÷5,000+(映画館部分)1,000÷5,000=0.5+0.2=0.7

上記の計算結果が1未満のため、耐震診断を義務付けられる建築物に該当しません。 - 階数が3で、老人ホームに供する部分の床面積が3,000平方メートル、幼稚園に供する部分の床面積が1,000平方メートル、共同住宅に供する部分の床面積が2,000平方メートルの場合

(老人ホーム部分)2,500÷5,000+(幼稚園部分)1,000÷1,500+(共同住宅部分)対象外0=0.5+0.66+0=1.16

上記の計算結果が1以上のため、耐震診断を義務付けられる建築物に該当します。

耐震診断の基準について

耐震診断については、平成18年国土交通省告示第184号「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」にある指針及びこの指針第1に定める耐震診断の一部と同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣が認める方法(平成26年2月10日付け国住指第3838号)によって実施する必要があります。

なお、既存鉄筋コンクリート造のおける第一次診断法については、平成26年2月10日付けで同等認定の位置付けの見直しが行われ(発刊済の解説書の内容から変更されています。)、Is値が0.8以上となった場合のみ指針と同等以上の方法と認められ、Is値0.8未満の場合は第二次診断法以上を行うことが必要となりますので注意ください。(Is値0.8未満の場合は、第一次診断法による結果での報告はできません。)

平成18年国土交通省告示第184号別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」[PDFファイル/146KB]

平成26年11月7日付け国住指第2850号「建築物の耐震診断及び耐震改修に関する技術上の指針に係る認定について(技術的助言)」[PDFファイル/384KB]

耐震改修促進法の解説QAの修正(第一次診断法に係る係る同等認定の位置付けの見直しについて)[PDFファイル/44KB]

耐震診断を実施する技術者について

報告が義務付けられる耐震診断については、次の要件を満たす者により耐震診断を実施する必要があります。また、以下で説明する「耐震性に係る表示制度の認定」及び「区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定」に係る建築物の耐震診断についても、次の要件が必要となりますのでご注意ください。なお、改正法施行日である平成25年11月25日より前に行われた耐震診断については適用されません。

- 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であって、耐震診断を行う者として必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下、「登録資格者講習」という。)として国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した者。ただし、建築士の資格の区分に応じ、建築士法において設計又は工事監理ができることとされている建築物についてのみ耐震診断を行うことが可能です。

(登録資格者講習を実施する機関)

一般財団法人日本建築防災協会(登録年月日:平成25年11月25日、登録番号:登耐講第1号)

- 一級建築士、二級建築士又は木造建築士であって、登録資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習を修了した者。ただし、建築士の資格の区分に応じ、建築士法において設計又は工事監理ができることとされている建築物についてのみ耐震診断を行うことが可能です。

平成26年7月14日付け国住指第960号「登録資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習に係る認定について(技術的助言)」[PDFファイル/888KB]

平成26年12月19日付け国住指第3437号「登録資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習に係る認定について(技術的助言)」[PDFファイル/62KB]

- 大学等において建築物の構造に関する科目などの登録資格者講習の内容に関する科目を担当する教授若しくは准教授又は当該科目の研究により博士の学位を授与された者

- 上記に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると国土交通大臣が認める者

上記、国土交通大臣の登録を受けた講習又は国土交通大臣の認定受けた講習を建築士が受講しているか否かについては、当該講習の受講修了証の提示により確認することが可能です。なお、受講修了証がない場合であっても、一般財団法人日本建築防災協会が実施する講習会については、一般財団法人日本建築防災協会及び愛媛県建築士事務所協会(県内建築士に限る)で確認できる場合があります。「耐震診断、耐震改修設計を実施する建築士事務所」一覧(一般財団法人日本建築防災協会ホームページ)<外部リンク>

一般財団法人日本建築防災協会

〒105-0001東京都港区虎ノ門2-3-20虎ノ門YHKビル3階

Tel:03-5512-6451Fax:03-5512-6455

一般財団法人愛媛県建築士事務所協会

〒790-0002松山市二番町4丁目1-5(愛媛県建築士会館3階)

Tel:089-945-5200Fax:089-945-5318

E-mail:ehimekai@mist.ocn.ne.jp

耐震診断結果の報告について

国が耐震診断を義務付けるもの(要緊急安全確認大規模建築物)については平成27年12月31日までに、地方公共団体又は県が耐震診断を義務付けるもの(要安全確認計画記載建築物)については指定した者が定める期日までに、耐震診断の結果を所管行政庁に報告する必要があります。なお、報告された耐震診断の結果は、所管行政庁により各用途毎にとりまとめられ、インターネット等により公表されます(次項参照)。

報告の際に必要な報告書の様式及びその添付書類については、各所管行政庁の規則により法律とは別に書類を定めることができるとされています。所管行政庁によっては、耐震診断の結果の内容について、耐震判定委員会等の第三者機関による判定を受けることを求める場合がありますので、事前に所管行政庁へご確認ください。

報告書の図書の例

下記のものは例を示すのものであり、報告先となる所管行政庁により異なる場合がありますので、事前に所管行政庁へご確認ください。

- 耐震診断の結果の報告書(規則第二十一号様式)[Wordファイル/23KB](所管行政庁が規則で別に様式を定めた場合は、その規則で定めた様式)

- 耐震診断の結果、耐震性有りと判断されたものについては、耐震判定委員会等の第三者機関による判定結果の写し又は構造計算書

耐震判定委員会等とは

国及び地方公共団体を支援するために、平成7年に国の助言を受けて設立された「既存建築物耐震診断・改修等ネットワーク委員会」に参加している団体(公益法人、全都道府県、一部の地方公共団体及び民間指定確認検査機関等)が「耐震判定委員会置登録要綱」に基づいて登録した耐震判定委員会のことをいい、建築物の耐震診断の結果、あるいは、耐震改修計画が妥当であるか否かを第三者の立場から公正に判断することを目的とした組織です。

耐震判定委員会(既存建築物耐震診断・改修等ネットワーク委員会ホームページ<外部リンク>

耐震診断の結果の公表について

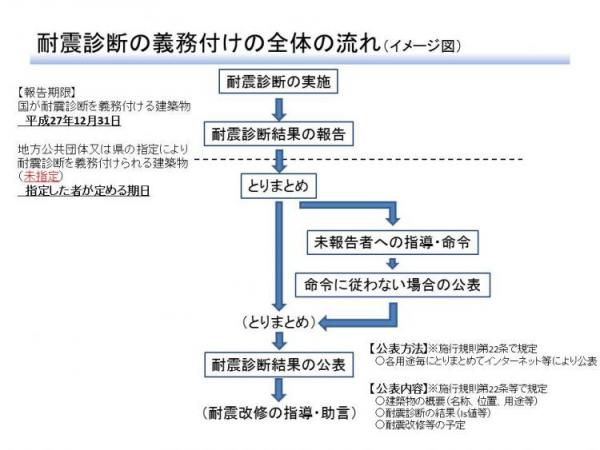

国が耐震診断を義務付けるもの(要緊急安全確認大規模建築物)については、報告期限である平成27年12月31日以降、未報告者に対して報告の指導・命令等を行い、その後に各用途毎でとりまめてインターネット等で耐震診断の結果を公表します。用途によっては、とりまとめの状況により、公表される時期が異なる場合があります。また、地方公共団体又は県が耐震診断を義務付けた建築物については、指定した者が定める報告期日以降、未報告者に対して報告の指導・命令等を行い、その後、インターネット等で耐震診断の結果を公表します。なお、耐震診断の実施から公表までの流れについては下のイメージ図を参考にしてください。ただし、今後の運用等により変更される場合がありますのでご注意ください。

平成26年2月10日付け国住指第3836号「除却等の予定がある耐震診断義務付け対象建築物についての耐震診断の結果の報告命令の取扱い等について(技術的助言)」[PDFファイル/99KB]

平成26年2月10日付け国住指第3844号「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」[PDFファイル/115KB]

耐震診断の義務付けの全体の流れ(イメージ図)

耐震改修の計画の認定について

建築基準法では、既存不適格建築物を増改築する際には、建築基準法第86条の7の規定(既存の建築物に対する制限の緩和)の適用を受けない場合、既存の建築物を現行基準に適合させる必要がありますが、耐震改修の計画の認定を受けた耐震改修計画に係る増改築の場合は、国土交通大臣が定める基準に適合する工事であれば、工事後も引き続き既存不適格建築物として扱うことができます。これにより、これまで認定の対象外とされていた床面積が増える耐震改修工法(外付けアウトフレーム工法等)も認定の対象となりました。また、増築を伴う耐震改修により、容積率規制及び建ぺい率規制に抵触する場合、耐震改修の必要性上やむを得ないものであって、容積率規制及び建ぺい率規制の事項性を損ねない場合においては、当該認定を受けることで、容積率及び建ぺい率の規制が緩和されます。

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定について

区分所有建築物(マンション等)の耐震改修は、その工法によっては、建物の区分所有等に関する法律上、共用部分の変更に該当する場合があります、この場合、同法第17条第1項の規定により区分所有者等の各4分の3以上の多数による集会の決議を経る必要があり、このことが区分所有建築物の耐震改修を阻む一因となっていました。このため、所管行政庁が耐震改修の必要性がある(耐震性がない)と認定した区分所有建築物については、特例により、決議要件が「4分の3」から「2分の1」に緩和されることになりました。

マンション耐震化マニュアル(一般財団法人日本建築防災協会ホームページ)<外部リンク>

マンションの建替え・改修について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

耐震性に係る表示制度について

地震に対して安全性が確保されているものとして所管行政庁の認定を受けた建築物(基準適合認定建築物)の所有者は、当該建築物やその利用に関係する広告等に、認定を受けている旨を表示(下図)ができるようになりました。この認定を受けることができる建築物は、新耐震・旧耐震の別や、用途、規模等にかかわらず、全ての建築物が対象です。

基準適合認定建築物のマークには、規則上は、特に色の指定等はありませんが、耐震改修支援センターで作成しているプレート等では、「C100%、M45%、Y100%」又は「DIC388」を使用していますので、マークを作成する際の参考にしてください。

- 認定申請書(規則第十二号様式)[Wordファイル/19KB]:建築基準法の耐震関係規定により安全性を確認した場合

- 認定申請書(規則第十三号様式)[Wordファイル/20KB]:耐震診断の実施により安全性を確認した場合

第15号様式

耐震診断と耐震改修の努力義務について

現行の建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物(住宅を含む)の所有者に対して、耐震診断と必要に応じた耐震改修の努力義務が課せられています。なお、耐震診断を義務付けられる建築物以外で、多数の者が利用する建築物等(特定既存耐震不適格建築物(改正法前でいう特定建築物))については、より強い努力義務が課せられています。

特定既存耐震不適格建築物の要件一覧[PDFファイル/58KB]

所管行政庁について(法律に関する問い合わせ窓口)

所有又は管理する建築物が、耐震診断を義務付られているか不明な場合は、建築物の所在地を管轄する下記所管行政庁へお問い合わせください。

| 建築物所在地 | 所管行政庁名 | 担当課 | 受付時間 | 電話 | ファックス | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 松山市内 | 松山市 | 建築指導課 | 8時30分~17時00分 | 089-948-6509 | 089-934-0640 | |||||||

| 今治市内 | 今治市 | 建築指導課 | 8時30分~17時15分 | 0898-36-1566 | 0898-25-2015 | |||||||

| 新居浜市内 | 新居浜市 | 建築指導課 | 8時30分~17時15分 | 0897-65-1273 | 0897-65-1276 | |||||||

| 西条市内 | 西条市 | 建築審査課 | 8時30分~17時15分 | 0897-56-5151 | 0897-52-1260 | |||||||

| 上記以外の市町内 | 愛媛県 | 建築住宅課 | 8時30分~17時15分 | 089-912-2757 | 089-941-0326 | |||||||

| 四国中央市 | 四国中土木事務所 | 管理課(建築指導係) | 8時30分~17時15分 | 0896-24-4455 |

0896-23-2395 |

|||||||

| 上島町 | 東予地方局 | 建築指導課 | 8時30分~17時15分 | 0897-56-1300 | 0896-55-4693 | |||||||

| 伊予市、東温市、松前町、砥部町、久万高原町 | 中予地方局 | 建築指導課 | 8時30分~17時15分 | 089-941-1111 | 089-909-8393 | |||||||

| 八幡浜市、大洲市、内子町、伊方町 | 八幡浜土木事務所 | 管理課(建築指導係) | 8時30分~17時15分 | 0894-22-4111 | 0894-24-5305 | |||||||

|

宇和島市、西予市、松野町、鬼北町、愛南町 |

南予地方局 | 建築指導課 | 8時30分~17時15分 | 0895-22-5211 | 0895-22-4830 | |||||||

建築関係団体による相談窓口

一般社団法人愛媛県建築士事務所協会

- 設置期間

平成26年1月10日~平成28年3月31日

- 相談場所

一般社団法人愛媛県建築士事務所協会事務所

〒790-0002松山市二番町4丁目1-5(愛媛県建築士会館3階)

Tel:089-945-5200Fax:089-945-5318

E-mail:ehimekai@mist.ocn.ne.jp

電話及びメールでの相談も可能です。

当協会が必要と認めた場合には、現地での相談も可能です。

- 相談内容

1)法律、制度概要、助成制度等の概要

具体的・専門的な相談については対応可能な窓口を紹介します。

2)耐震診断事務所の紹介

耐震関係業務の実績が有り、信頼できる建築士事務所を紹介します。

3)耐震診断及び耐震改修に関する技術的な事項

(1)建築士による一般的な相談

(2)耐震建築士による具体的な相談(必要な場合現地相談も可)

- 相談時間(土曜日・日曜日・祝日を除く)

原則として、10時から16時まで(但し、12時~13時を除く)

但し、相談内容の「3)の(2)」については、より高度な耐震関係の専門知識を有する一級建築士が対応するため、事前に電話等での予約が必要です。

- 相談方法

(1)一般的な相談については、電話・メール・来所による面談等

(2)耐震建築士への相談は、事前に概要を事務局に説明し、後日、日時と面談場所を設定した上での相談となります。

- 相談料

無料

一般社団法人愛媛県建築士事務所協会のホームページ<外部リンク>

一般社団法人日本建築構造技術者協会(JASCA)

四国4県JSCA四国支部事務局(所在地:徳島市中通町)

Fax:088-622-8978

E-mail:ytkozo@mb.infoeddy.ne.jp

「耐震診断実施等に関する相談窓口開設」のお知らせ(一般社団法人日本建築構造技術者協会ホームページ)<外部リンク>

Q&A

耐震改修促進法の改正内容における様々なQ&Aが次の外部サイトに掲載されておりますので、ご参考にしてください。

平成25年改正建築物の耐震改修の促進に関する法律に関するQ&A(一般財団法人日本建築防災協会)<外部リンク>

その他

耐震改修促進法の改正内容については次の外部サイトにも掲載されておりますのでご確認ください。

建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

法改正・補助制度等の説明会について

説明会等の開催予定については、こちらでお知らせします。

【過去に開催した説明会等】

平成26年度耐震対策緊急促進事業(国直接補助事業)事業説明会

地方で補助制度が整備されていない場合に、国が単独で補助する事業の説明会です。

- 開催日時:平成26年5月22日(木曜日)13時30分~15時30分

- 場所:アルファあなぶきホール多目的大会議室(香川県高松市玉藻町9-10)

四国では香川県のみで開催されます。

防災・耐震「いよぎん大規模災害対策セミナー」

主催:伊予銀行

後援:愛媛県、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

- 開催日時:平成26年2月5日(水曜日)14時00分~16時30分[受付13時30分~]

- 募集定員:50名(1社につき2名様まで)

- 申込み締切:平成26年1月29日(水曜日)

- 会場:伊予銀行南別館2Fセミナールーム(松山市三番町5丁目10-1)

- 参加費用:無料

- 案内書[PDFファイル/1.09MB]

関連リンク

- 国土交通省(住宅・建築物の耐震化について)<外部リンク>

- 国土交通省(建築物の耐震改修の促進に関する法律改正概要)<外部リンク>

- 耐震対策緊急促進事業実施支援室<外部リンク>

- 一般財団法人日本建築防災協会<外部リンク>

- 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会<外部リンク>

- 一般社団法人愛媛県建築士事務所協会<外部リンク>

- 株式会社日本政策金融公庫<外部リンク>

- 住宅金融支援機構<外部リンク>