本文

地震被災建築物応急危険度判定

愛媛県では、大地震が発生した際、余震等による被災した建築物の倒壊や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などにより、人命にかかわる二次災害が発生する恐れがあることから、これを防止するための応急危険度判定の体制整備を進めており、発災後の速やかな判定活動ができるよう、県内の判定士を1,000人確保することを目標に掲げ、毎年、判定士の養成のための講習会等を実施しています。

お知らせ

メール連絡訓練【令和8年1月16日(金曜日)実施】

【実施内容(想定)を確認したら、訓練は終了です。】

【実施内容(想定)】※訓練ですので、実際に参集していただく必要はありません。

震源地:宇和島市

最大震度:6強

判定実施市町:宇和島市

判定実施期間:宇和島市 1月19日~1月27日(9日間)

【留意事項】

1.連絡体制の確認のための訓練ですので、実際に参集していただく必要はありません。

2.参加意思のアンケートについては、訓練終了後も一定期間回答できます。時間内に回答できなかった方も、利用してみてください。

【訓練後アンケート】

訓練に対するアンケートを実施しますので、以下から回答をお願いします。回答結果は次回以降の訓練等の参考にさせていただきます。

大地震時には、判定活動への参加可能な判定士を迅速に召集する必要があるため、判定実施体制を強化するための取り組みのひとつとして、メールアドレス登録者を対象とした連絡訓練を実施します。

- 実施日時:令和8年 1月16日(金曜日)

- 対象者 :愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士(民間)のうち、メールアドレス登録者

- 実施方法:案内チラシ [PDFファイル/384KB]をご確認ください。

※令和4年度より、判定士登録時(新規・更新)にメールアドレスの登録をお願いしています。未登録の方は以下のアンケートから登録をお願いします。

地震被災建築物応急危険度判定とは

応急危険度判定とは

大地震により被災した建築物は、余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの恐れがあります。応急危険度判定は、このような建築物の危険性をできる限り速やかに判定し、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。また、判定結果は、建築物の見やすい場所に表示し、居住者はもとより、付近の通行人などに対してもその建築物の危険性について情報提供することとしています。

判定は誰が行うのか

一般的に、建築物の安全性を確保する責任を有するのは、その建築物の所有者、管理者等であり、被災した場合も同様です。しかしながら、所有者等が被災した建築物の安全性の確認を行う必要があるものの、被災時に、建築物の安全性を自ら確認することは、現実的に難しいと考えられます。

そこで、建築に関する専門知識を有する者が震災直後の応急対策の一環として判定を実施することが必要となりますが、主体となるべき市町には、建築職員が少なく、または不在であること、大規模災害の場合は確認を要する建築物の数が膨大であること、被災地域が広域であること等の問題から、市町行政職員のみでは対応が困難な場合があります。

このため、ボランティアとして判定活動に協力していただける民間の建築士等の方々を、「愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士」として県が認定し、登録証の交付を受けた判定士により判定活動を行うこととしています。

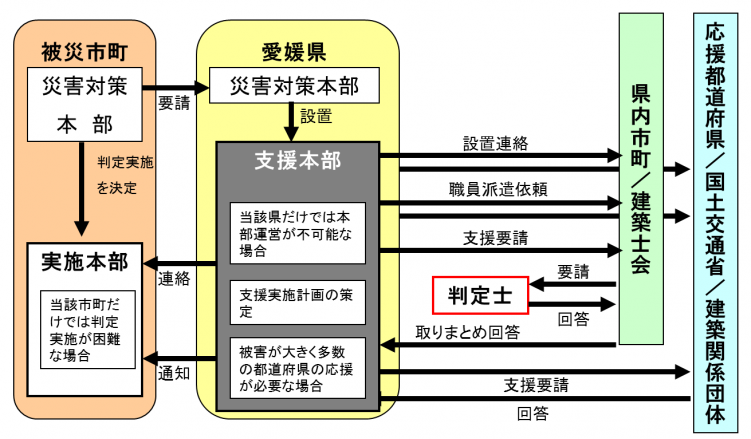

また、県は、万一の際には判定を実施する市町を支援する体制をとることとしています。

判定体制

被災市町内に判定活動のための実施本部が設置され、判定士は、実施本部が作成した判定実施計画に基づき判定活動を行います。なお、県は、支援本部を設置し、判定活動を行う市町を支援します。

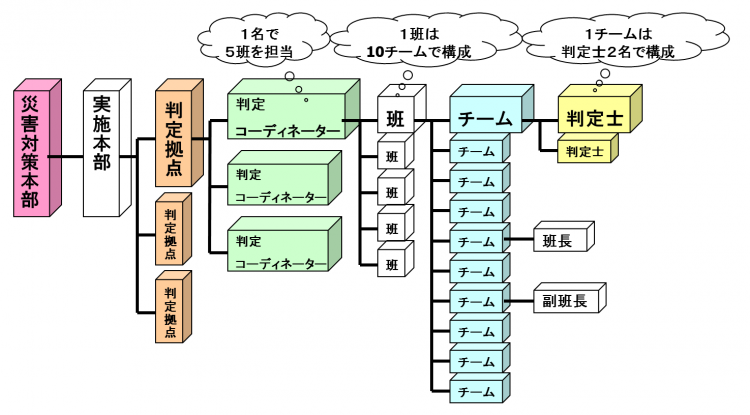

判定士の編成

判定活動は、判定士2名で1チームを構成して行います。(1チームの1日当たりの判定棟数は15棟程度。)

判定資機材

- 判定士側で用意するもの

登録証、判定マニュアル、ヘルメット、筆記用具、雨具、水筒、防寒具、マスク、常備薬

(あった方が良いもの)

携帯電話、コンベックス、軍手、ナップサック

(あると便利なもの)

双眼鏡、ペンライト、ホイッスル、ポケットカメラ、コンパス(方位磁石)、ハンマー(打診器) - 実施本部等で用意するもの

腕章、ヘルメット用シール、下げ降り、クラックスケール、判定調査票、判定ステッカー、判定街区マップ(住宅地図)、ガムテープ

(あった方が良いもの)

コンベックス、バインダー

W造用判定調査票

Rc用判定調査票

S造用判定調査票

調査作業

判定活動

登録証を携帯し、判定士であることを表示した腕章・ヘルメットを着用した判定士が2人一組で現地調査を行ないます。

調査方法

主に外観から目視により建築物及び建築物の部分等の沈下、傾斜、破壊等の程度を調査します。(必要に応じて内部調査も実施)

判定結果

判定結果は、建築物の見やすい場所に表示し、居住者はもとより、付近の通行人などに対してもその建築物の危険性について情報提供します。

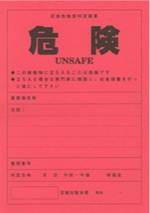

立ち入るのは危険

建築物の沈下、傾斜、または構造躯体の被害のいずれかに対して、危険度の高いCランクがある場合にこの判定となります。

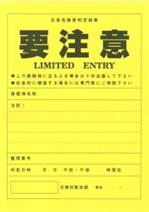

立ち入る際には十分な注意が必要

同様に、危険度が中程度のBランクがある場合にこの判定となります。

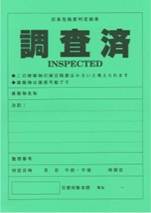

建築物な使用可能

「危険」、「要注意」以外の場合、この判定となる。応急危険度判定では、「安全」を保証できる程の調査が行なわれていないため、「調査済」との表現になっています。

地震被災建築物応急危険度判定士になるためには

応急危険度判定は、「愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士」として県が認定し、登録証の交付を受けた人により実施されます。

認定を受けることができるのは、県内に在住又は勤務し、次の要件に該当する方です。

- 建築士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(種別で躯体・仕上げを除く)、地方公共団体の職員で建築に関する実務経験が3年以上のいずれかに該当する者

- 申請日5年以内に、県が実施する応急危険度判定講習を修了した者

愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士資格認定制度要綱【R4年5月23日改正】[PDFファイル/166KB]

※認定要綱第3第1項における「愛媛県がインターネットの利用その他の方法により公表するもの」は、以下の各種手続きのうち、オンラインによる手続きによるものとします。

各種手続きについて

新規登録(講習会の申込は別途必要です。)

県が実施する応急危険度判定講習の申し込み手続き(申込先:(公社)愛媛県建築士会)を行い、以下より認定申請を行ってください。

■オンラインによる新規登録申請

えひめ電子申請システム(申請画面にアクセスします。)

※利用者登録せずに申し込む方は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら>」→「(利用規約に)同意する」をクリックし、申請してください。

※利用者登録を行えば、次回以降、名前、住所などの入力が省略できます。

■紙申請による新規登録申請

以下の書類を提出してください。(提出先:愛媛県建築住宅課)

- 判定士認定(更新)申請書 [Wordファイル/45KB]

- 建築士の免許証の写し、建築施工管理技士合格証明書の写し(二級の種別で躯体、仕上げを除く)又は実務経験証明書(地方公共団体の職員に限る。)

- 愛媛県に在住し、又は在勤していることを証する書類(住民票、運転免許証の写し、身分証明証の写し等)

- 写真2枚(当該申請書1通貼付、他写真のみ1枚)

認定更新

登録の有効期間は5年間(属する年度の3月31日まで)です。

更新を迎える方には、県から更新のお知らせの手紙を送付していますが、登録証にも有効期間が記載されておりますので、有効期間が近づいてきましたら、更新の手続きをお願いします。なお、更新の際には、講習会を改めて受講する必要はありませんが、下記に掲載している自主学習資料により、応急危険度判定の制度等について復習してください。

■オンラインによる認定更新申請

えひめ電子申請システムによる認定申請(申請画面にアクセスします。)

※利用者登録せずに申し込む方は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら>」→「(利用規約に)同意する」をクリックし、申請してください。

※利用者登録し、ログインを行えば、次回以降、名前、住所などの入力が省略できます。

■紙申請による認定更新申請

以下の書類を提出してください。(提出先:愛媛県建築住宅課)

※現在の判定士登録証を代わりに添付することにより、2、3に掲げる書類の添付を省略できます。

- 判定士認定(更新)申請書[Wordファイル/45KB]

- 建築士の免許証の写し、建築施工管理技士合格証明書の写し(二級の種別で躯体、仕上げを除く)又は実務経験証明書(地方公共団体の職員に限る。)

- 愛媛県に在住し、又は在勤していることを証する書類(住民票、運転免許証の写し、身分証明証の写し等)

- 写真2枚(当該申請書1通貼付、他写真のみ1枚)

変更届

認定申請書に記載した事項(氏名、住所、勤務先等)に変更が生じた場合は、変更届を県へ提出してください。

■オンラインによる変更手続き

えひめ電子申請システムによる変更手続き(申請画面にアクセスします。)

※利用者登録せずに申し込む方は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら>」→「(利用規約に)同意する」をクリックし、申請してください。

※利用者登録を行えば、次回以降、名前、住所などの入力が省略できます。

■紙申請による変更手続き

以下の書類を提出してください。(提出先:愛媛県建築住宅課)

- 認定申請事項変更届[Wordファイル/44KB]

- 住民票又は免許証等の写し(氏名に変更がある場合)

- 建築士の免許証又は建築施工管理技士合格証明書の写し(免許証に変更がある場合)

氏名又は資格の変更の場合で、登録証を再発行する場合は、併せて登録証再交付申請書[Wordファイル/36KB]を提出してください。

愛媛県から他県へ、もしくは他県から愛媛県へお引越しされる場合

応急危険度判定士は、在住又は勤務している都道府県での登録となります。

他県から愛媛県へ転入された方については、講習会を受けずに登録を継続することができますので、判定士認定申請書を県へ提出してください。

他県へ転出される方については、各都道府県により運用が異なりますので、転出先の都道府県へお問い合わせください。

各種手続きに必要な様式(紙申請)

自主学習資料

- 地震被災建築物応急危険度判定制度の概要(講習会資料)[PDFファイル/3.18MB]

- 愛媛県地震被災建築物応急危険度判定業務マニュアル(判定士用抜粋)[PDFファイル/1.14MB]

- Youtube「一般財団法人 日本建築防災協会」(応急危険度判定マニュアル・応急危険度判定調査の流れをご視聴ください)<外部リンク>

応急危険度判定士養成講習会の案内

★令和7年度の講習会(第一回)は終了しました。次回は令和7年2月10日(火曜日)に開催します。

登録に必要な応急危険度判定士を養成するための講習会を開催しています。

- 受講対象者:県内在住又は在勤の建築士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(種別で躯体・仕上げを除く)、地方公共団体の職員で建築に関する実務経験が3年以上のいずれかに該当する者

- 受付:(公社)愛媛県建築士会

- 申込期間:12月10日(水曜日)~1月30日(金曜日)

(令和7年度 第二回講習会案内)

令和7年度「地震被災建築物の応急危険度判定」講習会(第二回)案内 [PDFファイル/646KB]

令和7年度「地震被災建築物の応急危険度判定」講習会(第二回)受講申込書 [Wordファイル/56KB]

愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士認定(更新)申請書(様式第1号) [Wordファイル/31KB]

愛媛県地震被災建築物応急危険度判定士実務経験証明書 [Wordファイル/31KB]

被災建築物応急危険度判定コーディネーター養成講習会について

平成28年熊本地震における被災建築物応急危険度判定では、判定実施計画の作成等、初動における早急な指揮・指導体制の確立が課題となりました。

この状況を踏まえ、本県では、県内判定士や、全国の応援判定士の指揮・指導にあたる、判定コーディネーター(県・市町職員)を養成するための講習会を、平成28年度から毎年実施しています。

【直近3年度の開催状況】

受講者:県職員及び市町職員

- 令和4年度:令和5年2月1日(水曜日)

- 令和5年度:令和5年11月28日(火曜日)

- 令和6年度:令和6年11月18日(月曜日)

- 令和7年度:令和7年10月29日(水曜日)

- 令和8年度:未定

その他の被災後の判定

被災度区分判定

目的

被災建築物の主として、構造躯体に関する被災度(無被害、小破、中破、大破)及び復旧の要否を判定するために実施します。

概要

建築構造技術者(1級、2級、木造建築士等)が、応急危険度判定後に、構造躯体に見られる損傷状況を詳細に調査し、被災建築物に残存する耐震性能を推定します。

り災証明のための住家の被害認定

目的

被災者が、各種支援施策や税の減免等の申請するにあたって必要とされる、住家の財産的被害程度を認定するために実施します。

概要

市町が、被災した家屋の損害割合を算出することによって、資産価値的観点からの被害程度(全壊、半壊等)を明らかにします。

| 名称 | 被災建築物応急危険度判定 | 住家の被害認定 | 被災度区分判定 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害の防災 |

住家に係る「り災証明書」の発行、資産的な被害程度を調査 |

被災建築物の適切かつ速やかな復旧 |

| 実施期間 | 地震直後~2週間程度 | 地震後1ヶ月~数ヶ月 | 地震後3ヶ月~半年 |

| 実施主体 | 市町が実施(県・全国被災建築物応急危険度判定協議会が支援) | 市町 | 建築物所有者 |

| 判定調査員 | 応急危険度判定士(行政又は民間建築士等)※県への事前登録制 |

主に行政職員(「り災証明書」発行は行政職員のみ) |

民間建築士等 |

| 運用基準等 | 愛媛県地震被災建築物応急危険度判定業務マニュアル |

災害の被害認定基準 災害に係る住家被害認定基準運用指針 |

被災度区分判定基準 |

| 判定内容 | 当面の使用の可否 | 住家の損害割合(経済的被害の割合) | 継続使用のための復旧の要否 |

| 判定区分 |

赤「危険」、黄「要注意」、緑「調査済」 |

「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「半壊に至らない」 |

「要復旧」、「復旧不可能」等 |

|

判定結果 の表示 |

建築物に判定結果を示したステッカーを貼付 | 判定結果を記載した「り災証明書」を被災者に発行 | 判定結果を依頼主に通知 |

関連リンク

- 全国被災建築物応急危険度判定協議会<外部リンク>