本文

インフルエンザ予防と新型インフルエンザ対策

県内のインフルエンザの流行状況について

県全体のインフルエンザ定点当たり報告数は、第2週(1月8日~1月14日)から第13週(3月25日~3月31日)の間「注意報」の基準値を超えていましたが、第14週(4月1日~4月7日)に注意報の基準を下回りました。

引き続き、咳エチケットやこまめな手洗い、定期的な換気など基本的な感染対策に留意してください。

- 県内のインフルエンザ情報(2023/2024シーズン)については、愛媛県感染症情報センターのページをご参照ください。

インフルエンザの予防方法は?

予防接種

予防接種を受けないでインフルエンザにかかった人の70%から80%の人は、インフルエンザの予防接種を受けていれば、インフルエンザにかからずにすむか、かかっても症状が軽くてすむという有効性が証明されています。特に高齢者の場合は、インフルエンザによる入院・死亡を減らすことが証明されています。

予防接種法に基づく定期接種

65歳以上の方と60歳以上65歳未満の方で心臓やじん臓、呼吸器等に重い障害のある方は、予防接種法に基づき公費負担(一部自己負担がある場合があり、その額は市町によって異なります。)でインフルエンザの予防接種を受けることができますので、積極的に予防接種を受けてください。

※高齢者の予防接種広域化が実施され、お住まいの市町の委託医療機関以外にも、県内の他の地域の委託医療機関でも接種が受けられます。

実施医療機関など詳しいことは、お住まいの市町の予防接種担当窓口にお問い合わせください。

任意の予防接種

上記の予防接種法に基づく定期接種の対象者以外の方の予防接種は任意接種となり、ご本人と医療機関との契約となりますので、費用も全額自己負担となります。

予防接種を受ける時期

インフルエンザのワクチンは、その効果が現れるまで2週間程度かかり、約5ヶ月間効果が持続します。また、日本でのインフルエンザの流行は12月下旬から3月上旬が中心ですので、12月中旬までに予防接種を受けておくことをお勧めします。2回接種では、2回目は1回目から1週から4週間あけて接種しますので、1回目は11月中旬までに接種を受けましょう。

特に予防接種を受けることが望まれる人

次のような人は、インフルエンザの重症化を防ぐために、予防接種を受けておくことが特に望まれます。これらの方と接する機会が多い方も「インフルエンザをうつさない」との観点から予防接種を受けることが望ましいと考えられます。

- 高齢者

- 乳幼児

- 基礎疾患(気管支喘息等の呼吸器疾患、慢性心不全、先天性心疾患等の循環器疾患、糖尿病、腎不全、免疫不全症(免疫抑制剤による免疫低下も含む)など)を有する方

予防接種を受けることができない人

次のような方は、予防接種を受けることが不適当とされています。

- 明らかな発熱(一般的に37.5℃以上)を呈している人

- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人

- インフルエンザ予防接種に含まれる成分によって、アナフィラキシー(通常接種後30分以内に起こるアレルギー反応のことをいいます。)を起こしたことが明らかな人

- 以前にインフルエンザの予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発疹(ほっしん)、じんましんなどアレルギーを思わす異常がみられた人

- 免疫不全の診断がされている人

- その他、医師が不適当な状態と判断した人

予防接種を受ける際に注意を要する人

次のような人は、予防接種を受ける際に、主治医とよく相談してください。

- 心臓病、じん臓病、肝臓病や血液、その他慢性の病気で治療を受けている人

- 今までにけいれんを起こしたことがある人

- 今までにぜん息と診断されたことがある人

- インフルエンザ予防接種の成分又は鶏卵、鶏肉、その他鶏由来のものに対して、アレルギーがあるといわれたことがある人

日常生活での予防方法

インフルエンザを予防する有効な方法としては、以下が挙げられます。

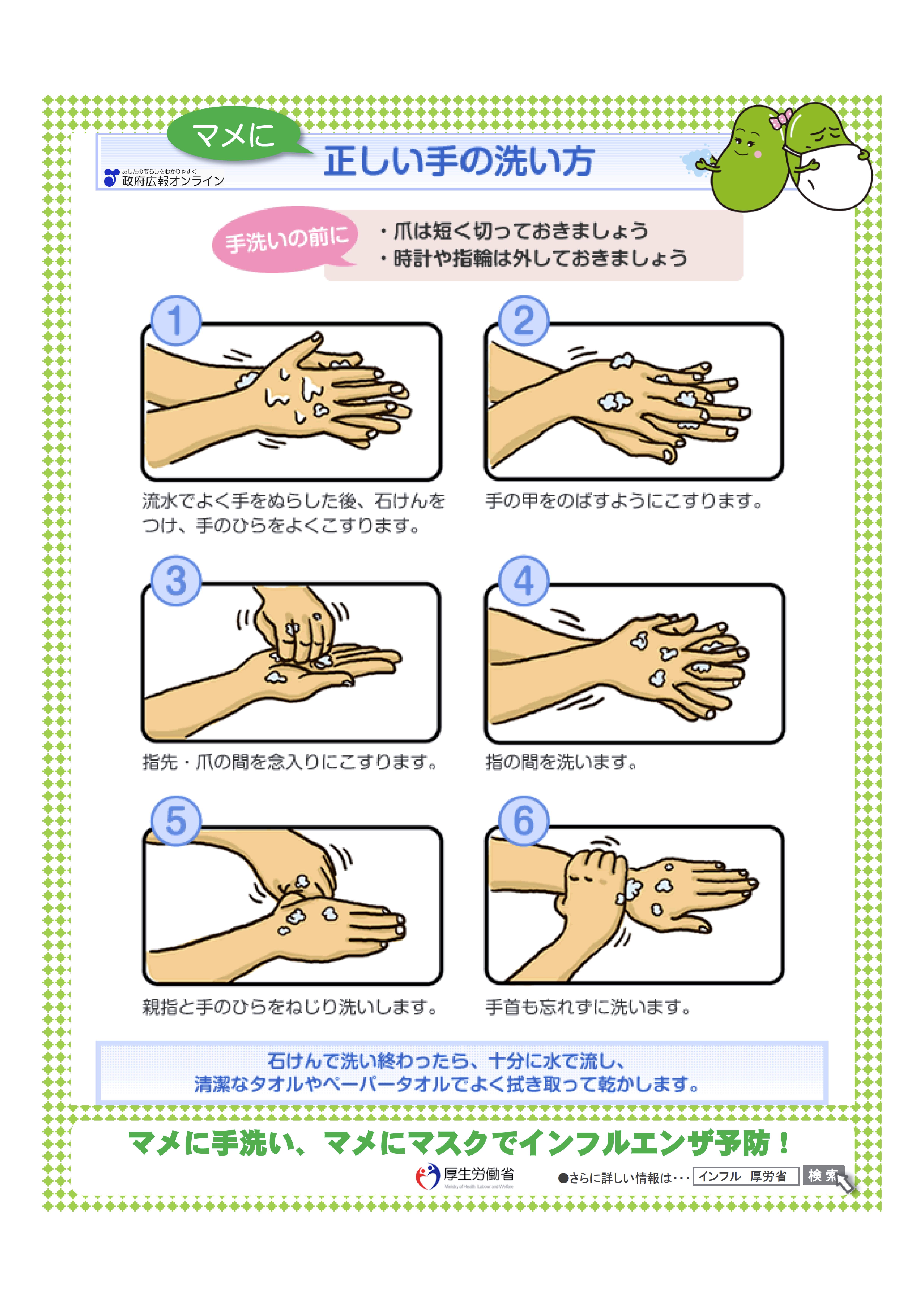

1)外出後の手洗い

流水・石鹸による手洗いは手指など体についたインフルエンザウイルスを物理的に除去するために有効な方法であり、インフルエンザに限らず接触や飛沫感染などを感染経路とする感染症の対策の基本です。

インフルエンザウイルスにはアルコール製剤による手指衛生も効果があります。

手洗いの方法(厚生労働省作成)[PDFファイル/356KB]

2)適度な湿度の保持

空気が乾燥すると、気道粘膜の防御機能が低下し、インフルエンザにかかりやすくなります。

特に乾燥しやすい室内では、加湿器などを使って適切な湿度(50~60%)を保つことも効果的です。

3)十分な休養とバランスのとれた栄養摂取

体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を日ごろから心がけましょう。

4)人混みや繁華街への外出を控える

インフルエンザが流行してきたら、特に御高齢の方や基礎疾患のある方、妊婦、体調の悪い方、睡眠不足の方は、人混みや繁華街への外出を控えましょう。

やむを得ず外出して人混みに入る可能性がある場合には、ある程度、飛沫感染等を防ぐことができる不織布(ふしょくふ)製マスクを着用することは一つの防御策と考えられます。

5)室内ではこまめに換気をする

季節を問わず、また、新型コロナウイルス対策としても、十分な換気が重要です。

<窓開けによる換気のコツ>

窓開けによる換気は、対角線上にあるドアや窓を2か所開放すると効果的な換気ができます。

また、窓が1つしかない場合は、部屋のドアを開けて、扇風機などを窓の外に向けて設置しましょう。

インフルエンザにかかった時には早めの受診を!

インフルエンザの症状がでたら、早めに医師の診断を受けるようにしましょう。発症から48時間(2日)以内であれば、インフルエンザウイルスの増殖を抑える薬が処方されるようになりました。早ければ早いほど効果的です。

なお、医療機関を受診する際には、必ずマスクを着用しましょう。

【注意】

小さい子どもに、アスピリン入りの解熱剤などを飲ませると急性脳症を引き起こす危険性があります。解熱剤の使い方については、必ず医師に相談してください。

また、お子さんがお茶やジュースなどを飲んですぐに吐いてしまったり、けいれんを起こしたなどのときは、脳症の合併症の可能性を考える必要がありますので、すぐに医師の診察を受けましょう。

新型インフルエンザとは何ですか?

インフルエンザは、ヒトだけでなく他の動物にも感染します。通常ヒトの間で流行するインフルエンザは、ヒトとヒトの間で感染するものです。しかし、インフルエンザウイルスの性質が変わる(変異する)ことによって、これまでヒトに感染しなかったウイルスがヒトへ感染するようになり、ヒトからヒトへ感染するようになります。

この変異したインフルエンザウイルスによって起こるインフルエンザを新型インフルエンザといいます。

現状では新型インフルエンザは出現していませんが、出現した場合も通常のインフルエンザの予防方法が有効と考えられています。

インフルエンザは、感染した人の咳、くしゃみ、つばなどの飛沫と同時に放出されたウイルスを吸い込むことによって感染します。日頃からの手洗い・うがいを心掛けること、また、栄養と休養を十分にとって免疫力を高めておくことは、インフルエンザの予防とともに新型インフルエンザの予防にも役立ちます。

参考

インフルエンザに関するより詳しい情報は、次のホームページをご覧ください。